電通デジタルコマースニュース

第9回 D2C事業におけるコンテンツの重要性や特徴とは

電通デジタルでは、2024年1月から世の中のコマースニュースをお届けするウェビナー「電通デジタルコマースニュース」を開催しています。第9回の本記事では、ソリューションディレクターの髙田拓之とプロデューサーの堀田顕人が、開催したウェビナーの内容を振り返りながらお届けします。

24年9月コマーストピック 価格転嫁は進んでいる?

髙田: 帝国データバンク(以下TDB)が実施した価格転嫁に関する企業調査によると、コスト上昇分に対する販売価格への転嫁度合いを示す「価格転嫁率」は過去最高の44.9%となり、一方で「全く価格転嫁できない」企業の割合は1割を超えているそうです[1]。

価格転嫁率とは、企業が原材料費や人件費などのコスト上昇分を製品やサービスの販売価格にどの程度反映(転嫁)できたかを示す指標。2024年2月に実施した前回調査(40.6%)より4.3%転嫁が進んだものの、100円のコスト増に対し44.9円(44.9%)しか価格転嫁ができておらず、依然として5割強のコストを企業が負担する状態が続いております。

自社の主な商品・サービスで、コストの上昇分を販売価格やサービス料金にどの程度転嫁できているかと聞いたところ、コスト上昇分に対して「多少なりとも価格転嫁できている」は78.4%となっており、その内訳は「5割以上8割未満」が20.2%で最多。「2割未満」(19.6%)、「2割以上5割未満」(18.6%)、「8割以上」(15.5%)と続きました。「10割すべて転嫁できている」企業は4.6%にとどまっています。

「物流の2024年問題の後押しもあり、取引先との交渉がスムーズにいくことが多い」といった声もあり2024年問題への対応が価格転嫁の追い風となった一方で、「飲食店」(36.0%)や「飲食料品小売」(40.9%)は前回調査から転嫁率が後退しています。「ある程度の値上げは消費者も理解してくれるが、あまりにも価格が上がると、来店率が下がると思い、なかなか値上げに踏み切れない」など、客離れを危惧して転嫁が難しいといった声もあり、業種間で価格転嫁の格差が広がりつつあるようです。

価格転嫁に対する理解は浸透し進展はしているものの、原材料価格の高止まりや人件費の高騰、同業他社の動向、消費者の節約志向もあり「これ以上の価格転嫁は厳しい」といった声も多かったとのこと。進み出した価格転嫁が頭打ちになる可能性もありそうです。

調査結果を踏まえ、TDBでは「政府の価格転嫁に対する支援は一定の成果があがっているようだが、現状打破には、原材料の安定供給に向けた政策や賃上げの支援を継続しつつ、購買意欲を刺激する大規模な減税など収入の増加につながる多角的な経済施策が必須」と指摘しています。

「北欧、暮らしの道具店」クラシコムの売上100億円規模をめざす中期成長戦略

「北欧、暮らしの道具店」の運営などを手がけるクラシコムは、現在の70億円規模を2027年7月期までに連結売上高を100億円規模に引き上げる目標を立てています。広告投資を現在の約2倍となる年間10億円程度まで増額し、売上成長の再加速を図るとのことです。

クラシコムでは現在、「北欧、暮らしの道具店」の新規購入者の獲得が鈍化していることが課題にあがっている一方で、購入者1人あたりの売上高は増加、ファッションD2C企業foufouの子会社化などを通じて売り上げは伸長しています。また、全年代を対象としたエイジレスな「卒業のないブランド」であり、さまざまなコンテンツでユーザーと接点を持ち続けることにより、継続・復活購入者は安定して伸びています。

このことから新規購入者を伸ばすことができればさらなる売上成長が見込める、として広告投資を強化するとのことです。効果的な組み合わせや、内容など広告投資のノウハウを積み上げ、3年間でその後のマーケティング戦略の土台作りを目指すとしています。

これにより、アプリダウンロード広告、Web広告、マス広告などマーケティング投資を拡大。2024年7月期は約4.5億円だった広告宣伝費を2027年7月期まで毎年約10億円に増額されます。なお、売上高に占める広告宣伝費の比率は2024年7月期実績の6.6%から10%以上に高まります。

クラシコムはこれまで、約半年で回収できる金額を目安として広告へ投資してきました。ただ、LTV(顧客生涯価値)は長期で伸び続けるため、約半年を目安とした広告投資では機会損失が発生している可能性があると判断し、さらなる売上成長機会を確保するという観点から広告投資を増額する判断としたそうです。

また、広告展開では、テレビCMなどマスメディア広告にもチャレンジしていく方針で、すでに2024年9月から関西地方でテレビCMのトライアル放送を開始しています。2023年に二度テレビで取り上げられた際、番組放送中にアプリがそれぞれ6000以上ダウンロードされたとのこと。放送月のアプリユーザー初回購入転換率は通常時の2倍前後となり、他のチャネルから獲得したユーザーと比較して貢献度が高い結果がありました。そのため、主要ターゲット層である50代以上の女性はインターネットのみでアプローチできる層ではないとし、テレビCMによる顧客数の増加を期待しトライアルを進めています。

クラシコムでは後2年から3年は、費用を伴う広告を使ったグロースを試行錯誤していくとのことです[2][3][4]。

さてここからは、D2C(Direct to Consumer)ビジネスにおけるコンテンツの役割や戦略のポイントについて、一部事例を交えながら堀田さんより具体的に解説します。

コンテンツ戦略がD2C成功のカギ

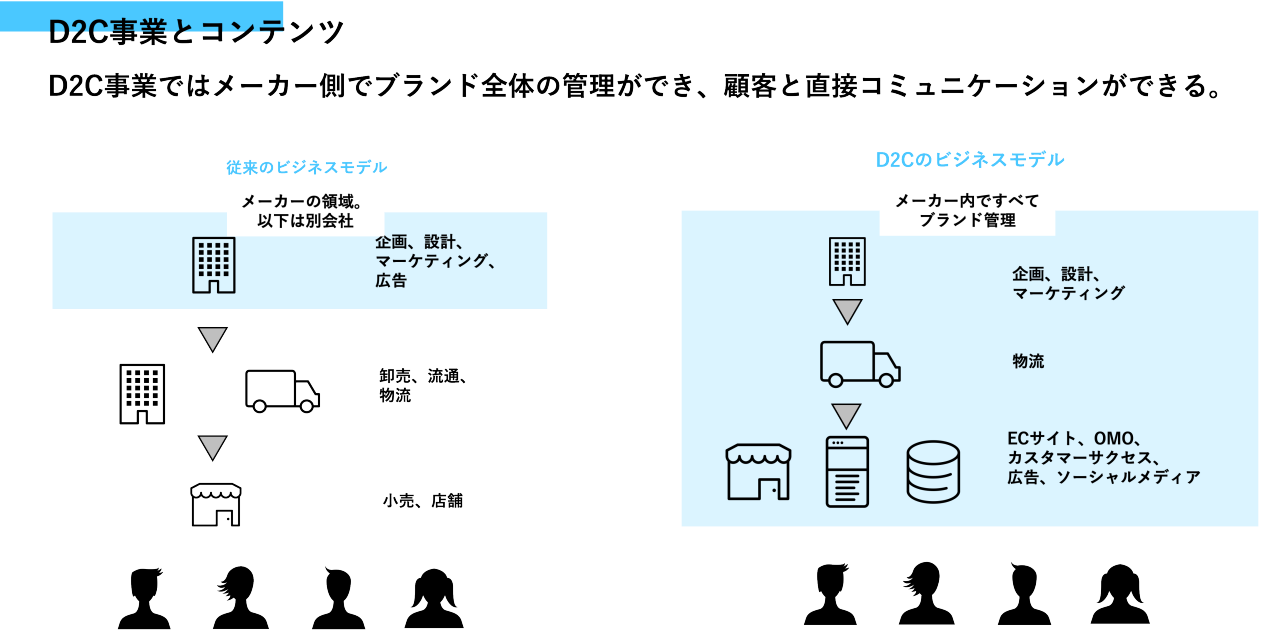

堀田:D2Cビジネスの特性において、コンテンツがどのようにブランド認知や顧客ロイヤリティ、信頼性を高める役割を果たすかについて紹介します。従来のビジネスモデルに比べ、D2Cでは流通や店頭を介さないことでメーカーが直接顧客とコミュニケーションを図ることができ、またブランド全体の管理が可能です。その直接コミュニケーションにあたり顧客にとって役に立つ・意味のあるコンテンツを提供し続けることがD2Cビジネスの成功に直結します。

コンテンツ戦略の3つのポイント

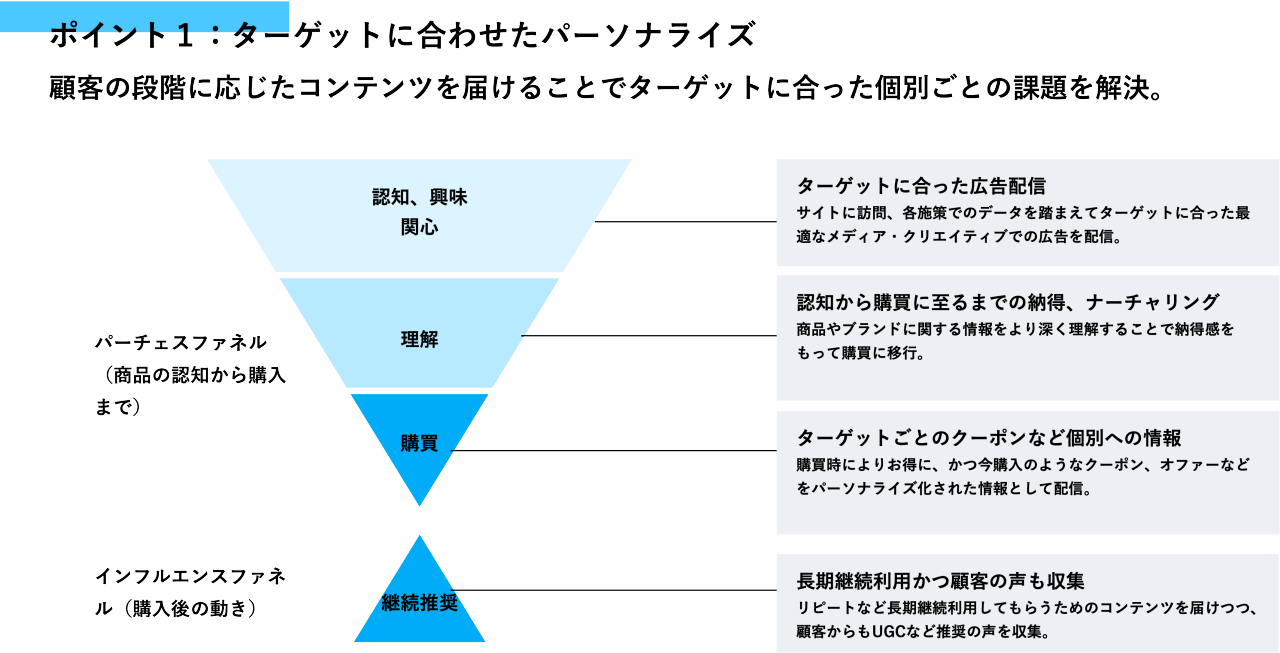

①ターゲットに合わせたパーソナライズ

顧客一人ひとりのニーズに合わせてパーソナライズされたコンテンツを提供することが重要です。購買履歴や閲覧データ、会員属性、行動データなどを複合的に活用して、顧客ごとの最適な製品を提案することで、効率的な集客・獲得だけではなくエンゲージメントの向上やリピート購入につながります。例えば、健康志向の顧客に向けて、関連する商品やレシピ情報を提供するなどの施策が効果的です。

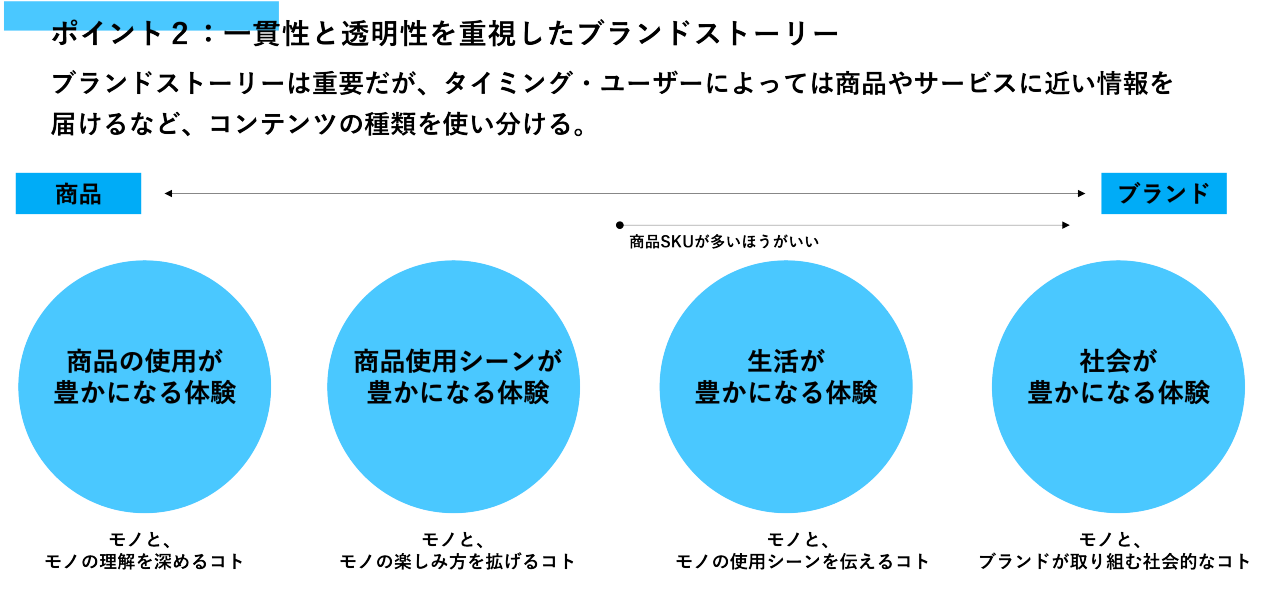

②一貫性と透明性を持ったブランドストーリーの発信

D2C事業として顧客に信頼される、継続的なリピート関係を構築するためには、ブランドとしての一貫したメッセージと透明性を理解してもらうことが不可欠です。例えば、製品の開発秘話や製造過程を動画やブログで公開し、顧客に信頼されるブランドを構築することがポイントです。もちろん、購入いただいたり、継続的に使用いただいたりするためには、ブランドの世界観だけではなく、商品やサービス自体の情報、使い方なども理解いただく必要はあるので、情報の届けるタイミングやターゲットなどによって出しわける必要はあります。

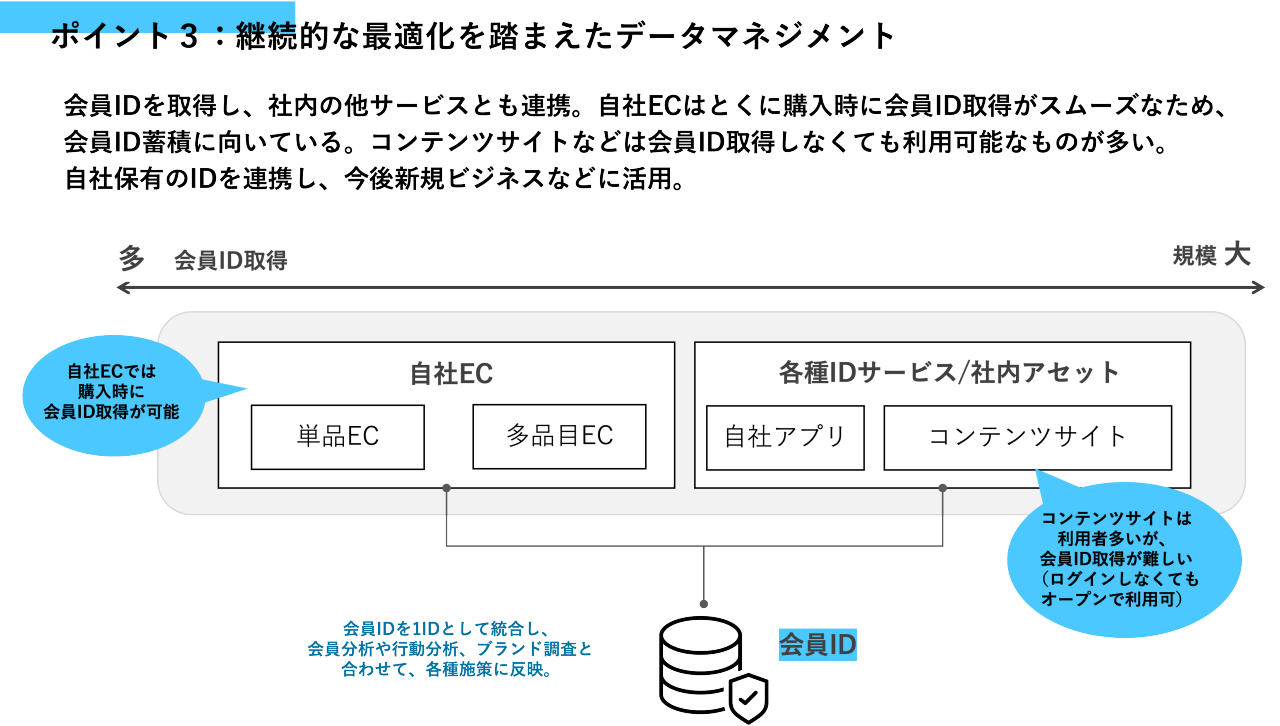

③継続的な最適化を踏まえたデータマネジメント

コンテンツ戦略は一度策定して終わりではなく、データを活用して効果を測定し、常に最適化を図ることが求められます。例えば、KPIを設定してコンテンツのパフォーマンスをモニタリングし、成果に基づいて改善を続けることで、コンテンツの投資対効果(ROI)を最大化でつなげます。

事例紹介

D2C事業でのコンテンツ展開として成功している企業の事例を紹介します。メガネメーカーでは、オンラインでの試着サービスを活用し、ユーザー自身が慣れないオンラインでの試着や、店頭であれば店員からアドバイスをもらえる情報をオウンド内で閲覧できることで、顧客のナーチャリングやエンゲージメントを高めました。

環境配慮型の靴メーカーでは、製品の素材や製造過程における透明性をアピールすることで、顧客の信頼を得ているといった事例もあります。

今後の展望

D2Cビジネスにおけるコンテンツ戦略は、単なる新規の集客手段にとどまらず、顧客との長期的な関係を築くための重要なツールです。パーソナライズ、ブランドの一貫性や透明性、そしてデータに基づく最適化の3つのポイントを意識し、コンテンツを活用してブランド価値を高めていくことが今後の課題です。

昨今、様々なD2C事業がとコンテンツが増えておりますが、D2C事業におけるコンテンツ活用の重要性や特徴についてお話させていただきました。皆さまの業務に少しでもお役立ていただければ幸いです。

電通デジタルコマースニュース

コマースウェビナー開催中

日々コマース事業に勤しむ皆さまに、最新のコマースニュースをお届けしていきます。

- お昼のちょっとしたブレイクタイムに

- 会社内での話のネタに

- お客様との会話に

ご活用いただけたら幸いです。

ぜひご視聴ください。

ウェビナーアーカイブ配信中

脚注(出典)

1.ネットショップ担当者フォーラム:価格転嫁は進んでいる? できている企業は過去最高の44.9%、できない企業は1割超え

2.ネットショップ担当者フォーラム:「北欧、暮らしの道具店」のクラシコム、業績が好調。売上高70.1億円、営業利益10.8億円で2ケタ増

3.ネットショップ担当者フォーラム:「北欧、暮らしの道具店」クラシコムの売上100億円規模をめざす中期成長戦略とは?

4.クラシコム株式会社:決算関連資料

PROFILE

プロフィール

髙田 拓之

眼鏡業界にて10年以上にわたり小売り・営業・ECサイト運営を経験後、ECプラットフォームおよび支援企業にて8年以上にわたりEC構築・運用支援に従事。長年のECサイト運営の経験から、Web広告はもとよりCRMを起点としたフロント施策、カスタマー、フルフィルメント、また自身のバイヤー経験からサプライチェーンマネジメントの実績も持つ。2021年より現職。

堀田 顕人

自社EC・D2C事業の立ち上げからグロース支援やオウンドサイトフルリニューアル・デジタルマーケティング統合PMを担当するなど、EC領域から広くオウンドメディア構築、デジタルマーケティング領域、ブランド立ち上げ、クライアント体制構築など事業活動全体を俯瞰したうえでのプロデュース、プロジェクトマネジメントに強みを持つ。

この記事・サービスに関するお問い合わせはこちらから