“驚き”が信頼を生む──AI時代のUX設計とアプリ体験のこれから

生成AIの普及により、アプリの体験設計は「ユーザーの行動に応じて反応する」段階から、ユーザーとAIが共創する段階へと移行しています。驚きを信頼へと変える体験をどう生み出すかが、これからのアプリの成功の鍵となります。本記事では、フラーと電通デジタルが共同開発する新たなUX設計フレームワークを軸に、AI時代の顧客体験の変化、アプリ開発における両社の強み、そして今後の展望を解説します。

AIが変えるアプリUXの現在地と次の一手

――AIを搭載したアプリは増えてきていますか?

林 浩之氏(フラー):海外では増えている印象があります。ただ、UI上ではわかりにくいケースも多く、気づかないうちにAIが動いていることもあると思います。

吉田裕志(電通デジタル):大々的に「AI搭載」とはうたわず、バックエンドで静かに導入されている例が多いですね。用途もコンテンツ生成やレコメンドなど多岐にわたり、気づけば至るところで使われている印象です。

吉田圭(電通デジタル):一方で、「AIを前面に出したサービス」はまだ多くありません。世間のAIに対するイメージは、シンプルなチャットボット的なものから高度なものまで幅がありますが、実際には業務効率化が中心で、ユーザー体験そのものに深く入り込む段階には至っていないのが現状だと考えています。

――日本国内の企業におけるAIへの期待感についてはどうでしょうか?

林:多くの企業が「AIは気になるが、何をどう求めればよいかわからない」という状況だと感じます。業務効率化はわかりやすい一方、既存の不便を解消するにとどまり、新しい価値の創出には直結しません。本当にAIが期待されるには、従来になかった価値を提供するための発想の飛躍が必要で、そのための啓発も欠かせません。

吉田裕志:2025年に入って、企業からの問い合わせは確かに増えています。ただ、「実現したいユーザー体験が先にあり、そのためにAIを使う」というマーケットインの発想はまだ少ない。多くは検証やPoC(概念実証)の段階で、来年あたりから状況が大きく変わっていくのではと見ています。

――アプリ業界全体では、AI搭載を打ち出した成功事例はまだ少ないのでしょうか?

吉田圭:部分的な機能置き換えの事例はあります。対話型AIを使ったレコメンド強化や、画像認識による入力の自動化など、ユーザビリティ向上の範囲では国内でも取り組みが進んでいます。ただ、その先の「新しい体験」を実現できているアプリは、まだこれからだと思います。

吉田裕志:たとえばDuolingo(デュオリンゴ)は、学習者に次に取り組むべき最適なタスクや学習計画を自動で提案します。これは単なるレコメンドを超え、タスクを半ば代行する領域に踏み込み始めている。何をもってAI搭載アプリと呼ぶかは人によりますが、私はエージェントがレコメンド以上の役割を担えるようになって初めて、真にAI搭載アプリと言えるのではないかと考えています。

――では、アプリにおけるAI導入の成功・失敗ポイントは、まだ見えていない段階でしょうか?

吉田裕志:そうですね。ユースケースはまだ確立されていません。ただ、人が実際に使ったときのUXには普遍的な原則があるはずです。それを早めに定義できれば、その基準に沿って「どこで、どうAIを活用するか」を考えられると思います。

AIとユーザーの協働で設計する次世代UXの指針

――フラーと電通デジタルによるアプリ・デジタル創造アライアンス「D-FULLER」では、アプリ体験設計においてAI活用を前提とした新しいUX設計フレームワークを開発されたとのことですが、概要を教えてください。

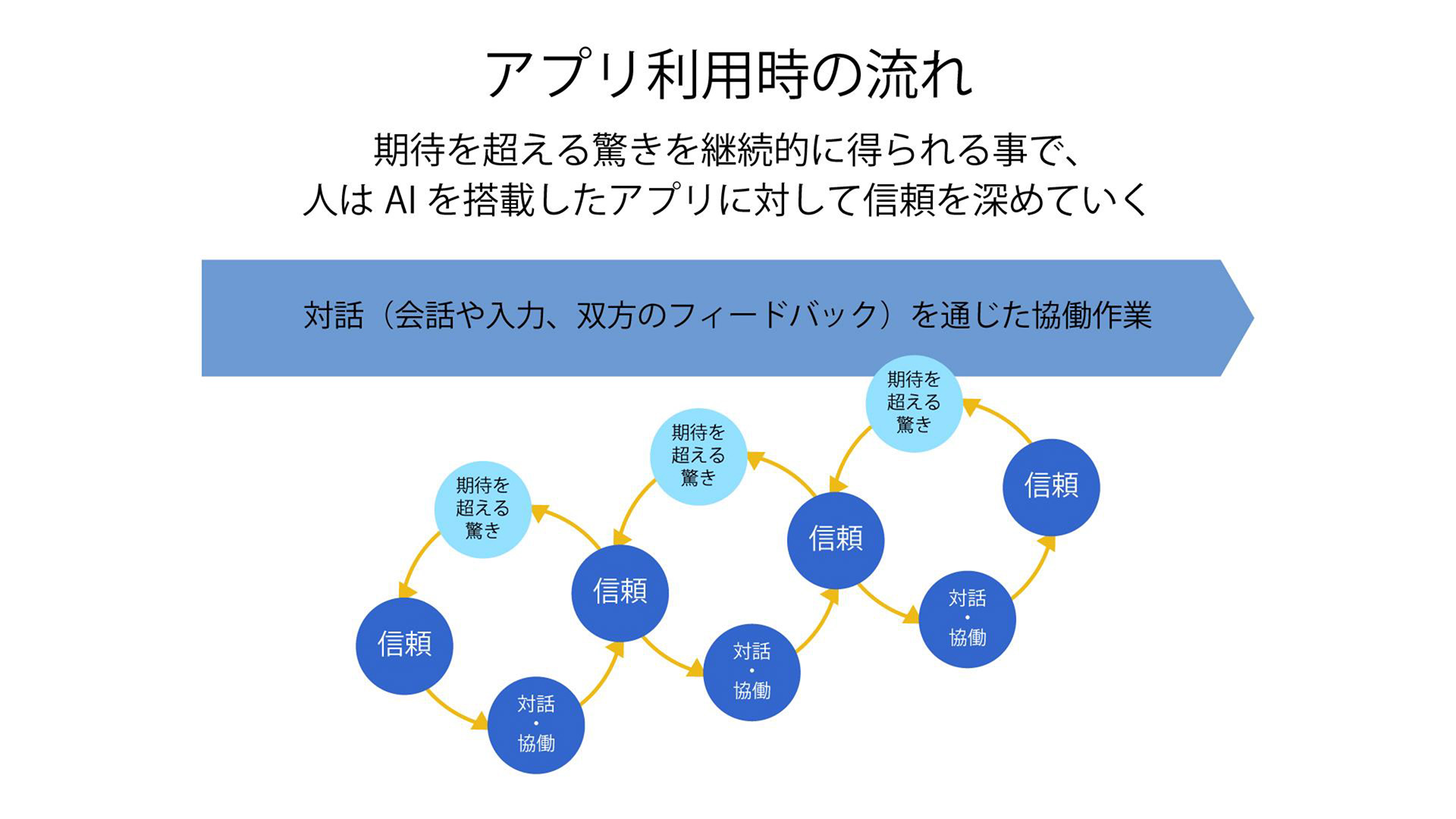

吉田裕志:UXはAI登場以前からアプリ開発の基本にある考え方ですが、従来はユーザーの能動的な行動に対して、どのようにフィードバックするかを組み立てるものでした。ところが、AIがユーザーのタスクを代行するようになると、ユーザーとAIは双方向の関係になります。従来の発想だけでは対応しきれなくなってきたのです。そこで、「どのような体験があればユーザーはAIを信頼し、安心してタスクを任せられるか」を整理したのが、今回のフレームワークです。

――AIとの双方向性が前提になると、従来のユーザーシナリオ型の設計は難しくなるのでしょうか?

吉田裕志:タイムラインに沿った設計は難しくなると思います。これからは、ユーザーの行動に対してAIがどんな反応を返すか、その結果ユーザーがどう感じるか――このやりとりの積み重ねが重要になります。そして、どのような設計ならユーザーが信頼して使い続けるかが鍵になるでしょう。この設計の基盤にあるのは、AIとの協働です。ユーザーの発信に対してAIが適切に反応・適応・誘導し、ニーズを的確に捉える。その一連の流れを、ユーザーの期待を超える形で繰り返すことで「驚き」が「信頼」に変わり、アプリへの信頼が強化されていきます。AI搭載アプリを成功させるには、この「期待を超える驚きのループ」をつくることが不可欠だと考えています。

――このフレームワークを導入すると、企業にはどのようなメリットがありますか?

吉田裕志:生成AIを搭載したアプリ開発はすでに始まっています。その際に「ここに気をつければ失敗しにくい」という基準を提示できることが、このフレームワークの役割です。

林:いきなり「生成AIを活用しましょう」と言われても戸惑う方は多いですが、業務効率化の領域ではすでに広く使われています。今後は「業務効率化」「コンテンツ生成」「情報探索」の3領域からAI活用が進むと見ています。既存アプリをAI化する際も、この3つから着手すると進めやすいでしょう。その際に、この指針は大いに役立つと思います。

吉田圭:業務効率化ではAI活用が進んでいますが、エンドユーザー向けに本格的に生成AIを組み込んだサービスは、ChatGPTのような対話型でユーザーのリクエストで応えていくようなもの以外ではまだ多くありません。ただ、企業がユーザーに直接AIを提供する未来は、すぐそこまで来ています。11月7日開催のセミナーでは、その点を明確に捉えて議論したいと思っています。

「アプリといえばD-FULLER」と言われる存在へ

――フラーのアプリ開発における強みはどこにあるとお考えですか?

林:フラーは「インターフェースをつくるのが上手な会社」だと自認しています。ここでいうインターフェースとは、ユーザーが実際に触れる部分のことです。どれほど優れたシステムでも、インターフェースがわかりにくければ使われません。だからこそ、ユーザーが触る部分の品質と精度こそがアプリの成否を決める。フラーはそこに強いこだわりを持っており、今後も大切にしていきたい価値だと考えています。

――UX設計に関して、電通デジタルの強みは何ですか?

吉田圭:クライアントと強い関係性を築き続けてきたことだと考えています。言われたことをそのまま実装するのではなく、ユーザー視点に立ち、ユーザーインサイトを踏まえて設計できる点が私たちの強みです。

吉田裕志:もうひとつは、ビジネスや事業、データなど幅広い要素を踏まえてUXを統合的に考えられるところです。これは電通デジタルならではのユニークポイントだと考えています。

――D-FULLERとして、今後実現したいことや展望はありますか?

吉田裕志:近年、アプリはユーザーと直接つながる場として、企業の事業やサービスの中核に位置づけられるようになっています。D-FULLERは単なるアプリの開発・運用にとどまらず、アプリを起点にデータや事業全体に接続していく取り組みです。さらに、実利用データやユーザー調査を通じて、ユーザーがアプリ上でAIに期待する体験ニーズ(自然言語での検索やサポート、要約・生成機能など)を捉え、プロダクト要件に落とし込めることも大きな強みだと思います。

林:多くの業界には代名詞的な会社がありますが、スマホを起点とした事業成長に伴走できるパートナーは、国内ではまだ決定的な存在がありません。D-FULLERで、電通デジタルとともにそのポジションを取りにいきたいと考えています。

吉田圭:D-FULLERでは、開発して終わりではなく、その後ユーザーに使われるために広告やコンテンツ拡充、機能改善までクライアントに伴走することを大切にしています。粘り強く改善を続けて成果につなげることにこだわりたいです。受注件数よりも「使われて業績が伸びた」という成果を重視し、そこに強くこだわっていきたい。モノづくりに強いフラーと組むことで、伴走の先にしっかり成果を出せると考えていますし、ユーザーに「あれ、すごく便利」と言ってもらえるアプリを世の中に届けていきたいです。

――11月7日開催のセミナーの内容を教えてください。

吉田圭:今回はセガ エックスディーの伊藤真人さん(取締役 執行役員 COO)にもご参加いただき、ここまで話してきた内容をさらに人間の根源的な欲求に対して、AIはどう応えていけるのか?をテーマに掘り下げていく予定です。アプリに限定せず、企業が持つプロダクトをどう世の中に届け、機能させるかというテーマで、3人のプロフェッショナルと議論します。現場で使える視点と手順を持ち帰っていただける、実践的な場にしたいと考えていますので、ご参加をお待ちしています。

関連サービス

PROFILE

プロフィール

吉田 裕志

2004年Webディレクターとしてキャリアを開始し、EC・会員・業務管理サービスなどのプロダクトマネジメントとディレクションを手掛ける。その後デジタルマーケティング領域にも活動を広げ、プロダクトのグロースを起点としたKGI/KPI設計、PDCAプロセス設計、各種マーケティングシステムの導入・運用を一貫して支援。21年電通デジタル参画後、プロダクトのCX最適化や新規チャネル開発などの戦略と具体化をブリッジするプロジェクトマネジメントの実績を重ね、現在はプロダクトマネジメント支援チームを率いる。

吉田 圭

2014年より電通イーマーケティングワン(現電通デジタル)に合流し、サイト構築、プロモーション設計、コミュニケーション設計、顧客体験設計など、幅広い業界でプロジェクトの戦略立案、設計などに携わる。事業開発プロジェクトを得意とし、現在は家電ブランドの2030顧客接点の未来を構想するプロジェクトを推進中。

この記事・サービスに関するお問い合わせはこちらから