AIに愛を注ぐ、毎日新聞社が挑むデジタル変革

【第3回】AI Hacked Marketing、その進化の最前線

毎日新聞社は、生成AIを活用した業務変革にいち早く取り組み、ツール導入にとどまらないカルチャーや組織改革を進めています。電通デジタルとの協業を通じて成果が現れつつある現在、そのプロセスはAI活用を推進する多くの企業に重要なヒントをもたらします。「AI Hacked Marketing、その進化の最前線」シリーズ第3回となる今回は、毎日新聞社執行役員の小坂大氏に、現場での実践や具体的な取り組みについてお話を伺いました。聞き手は電通デジタルの安田裕美子です。

次世代の新聞づくりを目指し、生成AIの導入を決断

安田裕美子(電通デジタル):小坂様のこれまでのご経歴と、現在ご担当されている業務領域について教えていただけますか?

小坂大氏(毎日新聞社):1991年に毎日新聞社へ記者職として入社しました。約5年前にデジタル部門へ異動し、現在はニュースサイトの編成を担う「デジタル編成」、コンテンツの外販やサブスクリプション戦略を担当する「サイトビジネス」、デジタルに特化した原稿制作を行う「デジタル報道」、技術開発を担う「ソリューション開発センター」、さらに「マーケティング」と、5つの部門を管掌しています。

安田:そもそも、生成AIの活用を始めようと思ったきっかけや背景について、教えていただけますか?

小坂:これまで、デジタル領域では他社に遅れを取ってしまうことがありました。「AIでは出遅れたくない」との危機感があり、2023年夏ごろにチームを立ち上げて、リサーチを開始しました。

安田: ChatGPTの登場が22年11月末ですから、相当早いタイミングでの取り組みですね。

小坂:メディアを取り巻く環境にも大きな変化をもたらすことが明白だったので、何が起きているのか、何が起きるのかを把握したいという気持ちが強かったです。電通デジタルのウェビナーはもちろん、日本新聞協会を含めたさまざまなセミナーに参加し、コンサルティングやベンダー各社からヒアリングし活用の方向性を模索していました。

安田:導入にあたって、最初に着手した業務は何だったのでしょうか?

小坂:新聞社はデジタル化が進んでいますが、デジタルと紙面の両立でコンテンツ制作業務が膨大になっているのが現状でした。限られた人員で業務を担う中、効率化は避けて通れない課題でした。

一方で、新聞社としては取材や記事の作成、ニュースの価値判断といったジャーナリズムの本質的な部分はAIに委ねることはできません。あくまでも人間を支援するツールであり、最終的には人間がチェックするという前提を確認して、まずは私の管轄だったデジタル編成部門から導入を進め、成果を示しながら徐々に社内に浸透させることにしました。

共感と理解に基づくAI導入のパートナーシップ

安田:プロジェクトの立ち上げから実行開始まで、少し時間を要したとのことですが、その背景を教えてください。

小坂:まずはSaaSか内製化かの検討を始めましたので、実際に御社に依頼してプロジェクトが動き出したのは24年4月です。信頼できるパートナーを見つけることが必要不可欠で、SI企業やSaaS企業、コンサルティングファームなど多様な提供者から話を聞きましたが、選考は簡単ではなかったですね。

安田:最終的にどんな観点で電通デジタルおよび電通をパートナーとして選んでいただいたのでしょうか?

小坂:決め手は「AIをとてもわかりやすく、説明してくれた」ことです。 AIという新しいテクノロジーを社内で取り入れ、推進していくときには、共通言語化が重要だと思っていました。電通デジタルは、専門用語を並べるのではなく、私たちと同じ目線に立ち、分かりやすく、寄り添ってくれました。これなら社内の共通理解が素早くできると確信しました。また、新聞社の業務を深く理解している電通の新聞局が連携役としてサポートしてくれたのも大きかったです。

2000本のデジタル記事編集を支える、人とAIの協業体制

安田:具体的には、どのような業務で生成AIを活用されていますか?

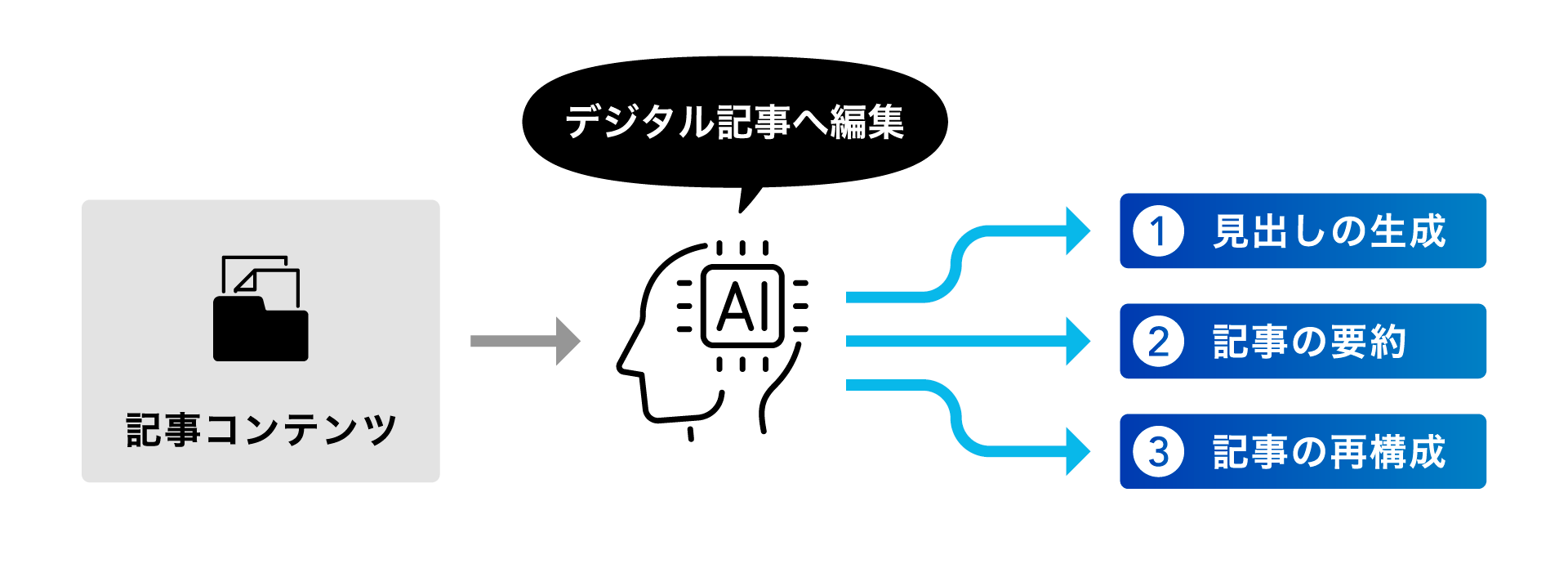

小坂:毎日新聞デジタルでは毎月2000本以上の記事を掲載していきます。デジタル編集の業務の効率化を目的に、生成AIを活用している主な業務は、①見出しの生成②記事の要約③記事の再構成――の3つの機能です。

当たり前のことですが、自社が著作権を持つコンテンツを対象に、記者が作成したオリジナルコンテンツをAIによって、要約したり、小学生向けに分かりやすくしたり、1本のコンテンツからさまざまな活用をしています。分かりやすくするだけでなく、ボットを追加で開発してQ&Aやクイズにも再構成できるようになり、活用の幅はどんどん広がっています。重要なポイントは最終的な判断とチェックは人間が担うことです。まさに「人とAIの協業」で効率よく多様な展開をしています。

AIは愛情をもって共に育てていく存在

安田:新聞社ならではの表現ルールやガイドラインの運用には難しさもありそうですね。

小坂:確かに表現の作法やルールに合わせていくことは大切でしたが、最初につまずきかけたのは、開発を始めたばかりのときに「AIが見出しを間違えたけど大丈夫?」と不安の声が出たことです。AIに一定の理解があったメンバーを集めたのですが、思うように生成できないと「人間がやった方がいい」と懐疑的になったこともありました。私は「人間だって間違えることはある。AIも完璧ではない」と伝えましたが、メンバーも使っていくうちにAIとの関わり方をつかんでいきました。

安田:そのエピソードはとても興味深いですね。「AIは敵ではなく、一緒に育てていく存在」と伝えたことで、メンバーの意識が変わったのですね。非常に示唆に富んだお話だと思います。

小坂:私の言葉に説得力を持たせてくれたのは、電通デジタルのエンジニアの方々ですね。定例ミーティングでも、エンジニアの方が本当にAIに対して深い愛情と愛着を持っていることが伝わってきました。そうした雰囲気がチームの「AIを育てる」カルチャーづくりに大きく影響したと感じています。

生成AIで拓く、新しい新聞ビジネスの可能性

安田:実際に得られた成果について教えてください。

小坂:主な成果としては3点あります。1つ目は「業務工数の削減」です。AIによる見出しの生成により、1記事あたりの工数を40〜70%削減できました。

2つ目は「人材の再配置」です。AIに要約業務を任せられるようになったことで、社員を新規事業であるバーティカルメディア(特定の分野やターゲット層に特化したウェブメディア)の運用など、より付加価値の高い業務にシフトすることができました。

3つ目は「新たなビジネス収益」の創出です。AIを使って再構成したコンテンツを外部に販売し、収益化にも成功しています。プロンプト作成は電通デジタルのサポートを受けながら社内のメンバーが内製しており、これが大きな成果です。「AIを育てる」カルチャーを実感しています。

安田:単なる業務効率化にとどまらず、組織の創造性向上や新規ビジネスの創出にもつながっているのですね。こうした成果を生み出せたポイントは、どこにあったとお考えですか?

小坂:経営幹部の後押しが大きかったです。編集業務効率化の成功体験から広げること想定していたのですが、社長が生成AIの活用を「攻めのプロジェクト」と位置づけてくれたので加速しました。全社から活用アイデア募集して、新規ビジネスを構想したり、日常の業務の効率化を検討したり、一気に取り組みが広がりました。

2つ目は「ガバナンス」です。生成AIは著作権の侵害や機密情報の漏えいなどのリスクもありますので、業務で利用する際のルールを定めた社内ガイドラインを策定するとともに、対応窓口としてAIガバナンス委員会も立ち上げました。 AI推進のための「守り」のベースを構築したわけです。

3つ目は「明確な目標設定」です。「ちょっと便利になるだけ」ではなく、「自分たちの業務が変わっていくことを実感する」ことを目指してきました。

安田:この変革の流れ自体も非常に示唆に富んでいますね。我々としても社内変革の一助を担えたことは大変光栄です。では、今後の展望についてもお聞かせください。

小坂:目まぐるしいAIの変化の中で、常にキャッチアップしていくことに尽きると思います。「新聞といえば紙メディア」というイメージが根強いですが、生成AIへの挑戦はポジティブな要素と受け止められていると感じています。社内の雰囲気も変わりつつあり、若手からは「もっとAIを活用すべきだ」という声が自然と上がるようになってきました。

今後は、AIを活用して新しいニュースやメディアの形を模索していきたいと考えています。紙やデジタルだけではリーチしきれない時代だからこそ、AIの力を使って新しい伝え方を開拓したいと思います。この取り組みを、新聞社における先進的な事例としてさらに加速させていきたいです。

安田:AIの導入においては、「何ができるか」という機能面に目が向きがちですが、最も大切なのは社員の皆さんが「AIを活用して新たなことをやっていこう」という前向きなマインドを持つことだと、私たちも強く感じています。

今回ご紹介した毎日新聞社様の取り組みは、対話を重ねながら着実に進めることで、組織風土自体に前向きな変化をもたらした好事例だと感じました。 我々電通デジタルも、これからもAIによる価値創造のベストパートナーとなるべく邁進してまいります。

シリーズ記事「AI Hacked Marketing、その進化の最前線」

- 【第1回】電通デジタルが描く、マーケティングAIエージェントによる新時代の潮流

- 【第2回】マーケティング現場の未来形。進化するAIエージェント&プロダクト

- 【第3回】AIに愛を注ぐ、毎日新聞社が挑むデジタル変革

- 【第4回】東急リバブルのAI接客「Tellus Talk」が刷新したオウンドサイト体験

PROFILE

プロフィール

安田 裕美子

電通入社後、ビジネスプロデュースやデータドリブンマーケティング推進を経て、2016年に電通デジタルの設立に参画。DX領域の企業コンサルティング、事業のサービス化、ビジネスモデル変革支援、顧客接点構築、施策マネジメントなどに従事。2022年から現職。

マーケティングAIエージェントに関するお問い合わせはこちらから

お問合せ詳細欄に「AI Hacked Marketing事務局宛」と記載してください。