新マーケティングアプローチ「偶発購買マーケティング®」で拓く未来

電通デジタルのクリエイティビティ革命

消費者行動が複雑化する今、従来のマーケティング手法だけでは対応しきれなくなってきています。こうした中、電通デジタルが開発したのが、偶発的な出会いを購買につなげる新たなアプローチ「偶発購買マーケティング®」です。ストラテジーとクリエイティブを往復しながら、プロジェクトを実行できる電通デジタルの強みを生かした新しいフレームワークとはーー。担当部門のトップ二人が語り合います。

複雑化する消費行動に対応する次世代組織とは

――2025年1月から、マーケティング&コミュニケーション領域にクリエイティブ部隊が統合されました。その背景を簡単に教えてください。

杉本:今、AIが台頭する中で、ユーザーの消費行動がますます複雑化しています。これまでのような「AIDMA(注意、関心、欲求、記憶、行動)」や「AISAS(注意、関心、検索、行動、共有)」といったモデルだけでは対応しきれなくなってきているのです。何か目的を持って検索行動し購買に至るのではなく、無目的にネットを回遊し、偶発的な出会いから購買する「偶発購買」が、かなり増えてきています。

こうした背景のもと、これまで以上にクライアントの事業成長とマーケティングのROIにコミットする「次世代マーケティングエージェンシー」を目指し、組織を再編しました。

もちろんこれまでも、ストラテジーチームとクリエイティブチームは密に連携してきましたが、そのつなぎ目をより強化していくという狙いがあります。領域を統合することで、共通のKPIを共有しながら、文化的な融合を目指していくーーそんなチャレンジをしていくというのが、私の理解です。

和田:以前からも連携は密にしていたので、今さらながら、この組織改変をあえて強調する必要はないかもしれません。ただ、今の話の通り、消費行動が多様化し、これまでのようなファネル型消費ではなくなってきているという課題意識は、非常に重要なポイントだと思っています。

2024年末ごろから、ストラテジー部門とクリエイティブ部門の連携強化戦略について議論が始まっていたそうですね。

和田:マーケティング&コミュニケーション領域におけるバリューチェーンの「つなぎ目」を埋めるには、ストラテジーとクリエイティブ、双方の力が不可欠だという前提のもと、何ができるのか――そこから議論が始まりましたよね。

杉本:そうですね。コミュニケーションの戦略やコンセプトを決めて、その後にクリエイティブへと引き継ぐというような直線的な流れだけではないのは以前からですが、偶発購買マーケティング®においては主にSNSでの衝動買いを設計していくので、両者の意見をぶつけて、ストラテジーとクリエイティブを行ったり来たりしながら進めていかなければならないという話になりましたね。ただその中で、「電通デジタルらしさとは何か」という議論もありました。

戦略とクリエイティブを往復する、電通デジタルの強み

――お二人が考える「電通デジタルらしさ」とは何でしょうか?

杉本:電通デジタルのパーパスである「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」という言葉は、常に意識してきました。従来型のクリエイティビティとは異なる、テクノロジーと融合した新しいクリエイティビティこそが、私たちの強みだと思っています。

もう一つは、「エグゼキューション(実行)」を最後までやり切り、成果にしっかりコミットするという姿勢です。これもまた、電通デジタルらしさを象徴するものだと感じています。

和田:クリエイティブにおいては、もちろんアイデアは重要です。ただ、今の時代においては、テクノロジーに対する深い理解と、それを形にする実行力が必要不可欠となっています。その掛け算を実現できるのが、電通デジタルのクリエイティビティであるべきだと、私は常々思っています。

ストラテジーとクリエイティブ、異なる専門領域との融合によって、どのようなシナジーが生み出されるのでしょうか?

杉本:なぜ私たちがエグゼキューションまで担い、結果にコミットできるのか。その理由のひとつに、プロジェクトをアジャイルに推進できるという点があると思っています。例えば、マーケティングプロジェクトであれば、戦略を立て、クリエイティブをアウトプットした後に、その成果をもとに再度戦略を見直す必要が出てくる場合があります。さらに言えば、製品やサービスの改善提案まで踏み込んで、継続的にPDCAを回していく場合もある。このようなプロセスに対応するためには、ストラテジーとクリエイティビティとエグゼキューションの融合が不可欠なのです。

和田:電通デジタルの強みは、戦略を考えて終わりではなく、戦略・戦術・実行のすべてにおいてPDCAを回し続けられる点にあると思います。ここにこそ、ストラテジープランナーとクリエイティブが一体となって取り組む価値があるのです。

さらに、クリエイティブ側から戦略に対してアイデアを提案することも非常に重要です。たとえば、先にアウトプットのイメージをクリエイティブから提示することで、それが触発となって戦略の具体化までの時間が大幅に短縮されることもあります。

SNSで衝動買い体験を設計する「偶発購買マーケティング®」を支える3つのアプローチ

――今回、「偶発購買マーケティング®」という新たなマーケティングアプローチを開発するにあたり、どのような取り組みを進めてきたのでしょうか。

和田:一つは、「クリエイティブ力の地盤固め」です。ストラテジーとクリエイティブスキル両方を兼ね備えた「クリエイティブストラテジスト」が、これからますます重要になってくると考えています。そうした人財を育成するべく、今、この二つの部門が合同での勉強会を開催しています。お互いが講師となり、それぞれの専門領域を教え合うという形式で進めています。こうした取り組みを通じて、共通言語を持ち、お互いの専門領域への理解を深めていくことは、非常に重要だと感じています。

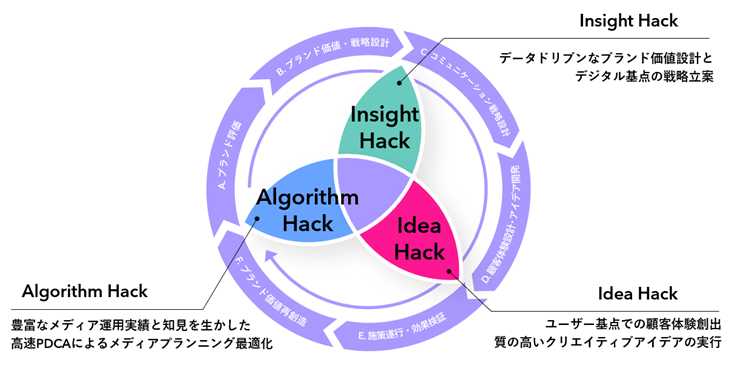

杉本:もう一つが「電通デジタルらしいクリエイティブアプローチを開発・実装」することです。今回の、「偶発購買マーケティング®」は、「Insight Hack(インサイト・ハック)」「Algorithm Hack(アルゴリズム・ハック)」「Idea Hack(アイデア・ハック)」の3つの手法で構成されています。

「Insight Hack」は、データドリブンなインサイト発掘に基づいてブランド価値を設計し、デジタル基点のコミュニケーション戦略を立案するアプローチです。たとえば、企業側の発信情報だけでなく、ユーザー側の口コミデータなども分析し、ブランドが実際にどのように受け止められているかを可視化していきます。

トライブ(興味・関心が共通する集団)ごとにメッセージを最適化したり、AIによって仮想のペルソナを再現し、それに合わせてクリエイティブの訴求軸を変えることで、個別最適化されたバナーを生成したりすることも可能になります。

さらに、製品やサービスそのものの改善提案にまで踏み込むことも想定しています。偶発購買を前提としたマーケティングでは、そこまで踏み込まなければ、ROIを最大化できないケースもあるからです。たとえば、製品の味やパッケージを変えることで、ユーザーが偶然出会ったときに感じる熱量を高めることができる場合もあるのです。

和田:「Algorithm Hack(アルゴリズム・ハック)」は、プラットフォームのアルゴリズムとSNSコンテンツを研究するラボ組織の知見や、生成AIアシスタントを活用し、高速なPDCAサイクルによる最適化を実現します。電通デジタルの持つ豊富なメディア運用の実績と、それによる主要プラットフォーマーとの強固なパートナーシップが強力な武器となります。

やはり、アルゴリズムを深く理解したうえで、クリエイティブやメッセージを設計したり、製品を改善したりすることは非常に重要です。そのためには、専門的な知見を持つチームの存在が不可欠です。

そして最後が、「Idea Hack(アイデア・ハック)」です。電通デジタルのクリエイティブ知見と生成AIを掛け合わせ、質の高いクリエイティブアイデアを開発、実行していきます。インフルエンサーマーケティングやユーザー起点での顧客体験創出など、それぞれの領域の専門集団による支援体制を整備しています。

デジタルの認知力の進化が、偶発購買の可能性を広げる

――クライアントや業界へはどのような影響があると考えていますか。

杉本:実は、すでに一部の年代層では、偶発購買の割合が全体の半数を超えています。この事実を踏まえると、マーケティングROIの最大化という視点に立ち返ったとき、従来型のマーケティングプランだけでは、消費行動全体の半分にしか対応できていないということになるのです。

電通デジタルには、「生活者がなぜモノを買うのか」がわかる購買因果データが蓄積されています。また、そのデータを基に製品開発にまで踏み込んで設計できるチームも存在し、さらに実行に移すためのケイパビリティも備えています。結果として、従来型マーケティングと偶発購買マーケティング®の両方に対応できるのです。これは、クライアントにとって大きな価値になると考えています。

和田:今、企業のマーケティング担当の方々の中には、「モヤモヤ」を感じている人も多いと思います。というのも、消費者の購買行動がもはやファネル型には収まりきらないと感じ始めているからです。偶発購買の良さは、認知から購買まで一直線に一気に行く点にあります。ただ、これまでは認知の獲得という部分では、テレビと比べてデジタルはやや劣るという印象があったかもしれません。

ところが最近はデジタルで、一定規模の群衆が動くようになってきたと感じている人も多いのではないでしょうか。それは、SNSの力だけでなく、縦型動画による拡散力やメッセージの届きやすさなどが圧倒的に進化しているからだと考えています。この話をクライアントにお伝えすると、「ハッ」とした表情をされる方が増えてきたと感じています。こうした実感値を、うまく伝えていけるようにしたいと思っています。

――「偶発購買マーケティング®」に対して、どのような活用イメージを持っていますか?

杉本:食品、飲料、日用品など、FMCG(Fast Moving Consumer Goods)系の商材で、旧来型のマーケティングでは、売り上げが伸びないといったときに、このフレームワークでプランニングしていくのは効果的かと思います。また、ブランドスイッチが起こりやすい商品との相性も良いのではないかと思いますね。

さらに、2025年6月にはTikTok Shopが日本でリリースされました。これは、まさに偶発購買を促す典型的なサービスモデルになると予想されます。こうしたプラットフォームに出店する際には、このフレームワークが、強力な武器になると考えています。

AIエージェントのその先へ──電通デジタルが生み出す価値

――新たに組成された社内横断組織「偶発購買マーケティングユニット」について教えてください。

杉本:これまでお話ししてきたように、マーケティングにおける「つなぎ目」をいかにシームレスにしていくかという一丁目一番地を担うのが、このチームだと考えています。今後、クライアントにもAIエージェントが導入され、マーケティングのプランニングが自動化される未来も、そう遠くないかもしれません。しかし一方で、ますます多様化していくユーザーの消費行動に、そうした自動化だけで対応しきれるかというと、まだ難しい部分があると思っています。そこで、実行までやり切れる我々のチームの強みが発揮できるはずです。

また、新たな職種として、戦略とクリエイティブを柔軟に行き来できる「クリエイティブストラテジスト」の重要性は、今後さらに高まっていくでしょう。そうした人材を積極的に育成し、この領域を盛り上げていきたいですね。

和田:すべてを実行できるスペシャリストが集結したチームだと理解していただくのが、一番わかりやすいかもしれません。ストラテジープランナーやソーシャルプランナーはもちろん、クリエイティブ領域を担えるメンバーも揃っていますし、トライブのデータを扱う専門メンバーもいます。こうした多様な専門性を網羅したチーム構成になっているのが、偶発購買マーケティングユニットの特徴だと言えるでしょう。

――最後に、今後の展望と挑戦したいことについてお聞かせください。

杉本:クライアントにAIエージェントが導入されていく時代において、それだけでは対応しきれない部分にこそ、新たな価値が生まれると考えています。だからこそ、電通デジタルの強みを生かし、そうした領域に積極的に入り込んでいきたいと思っています。そして将来的には、この「偶発購買マーケティング®」自体を、AIエージェントに組み込んでいけたらと考えています。そうすると、誰でも5合目から、偶発購買のマーケティングプランニングができるようになります。そして、その先にある高度な戦略や実行部分を我々が担う。そんな未来を目指しています。

和田:電通デジタルのパーパスである「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」これが、我々の最大のミッションだと捉えています。今回の「偶発購買マーケティング®」フレームワークも、この「人の心を動かす」という部分にフォーカスした取り組みです。これからのAI時代においては、「AI×クリエイティブ」の重要性がますます高まっていくでしょう。AIの力を生かしながら、いかにクリエイティビティを高めていくか。そこにチームとして、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。

関連サービス

PROFILE

プロフィール

和田 純一

ネット専業広告会社にてWebサイトの構築・運用のプロジェクトマネジメント、およびGoogle Analyticsなどを活用したアクセス解析コンサルティング業務に従事。2014年ネクステッジ電通に移籍後、CRO(コンバージョンレート最適化)領域を推進し、2016年アドバンストクリエイティブセンター立ち上げより参画。ダイレクトクリエイティブのプランニングからPDCA、AIを活用したクリエイティブソシューションの開発などを担当。2021年にアドバンストクリエイティブセンターのセンター長に就任。

杉本 晃一

Web広告代理店にて、広告運用コンサルティングに従事し、2016年、設立と同時期に電通デジタル入社。自動車/家電/IT/通信キャリア/金融など業種で、コミュニケーション戦略設計、デジタルプランニング、運用コンサルティングを担当。現職ではマーケティングROIを押し上げるためのコンサルティング、統合デジタルマーケティング支援をリード。