クリエイティビティの拡張と戦略的思考

クリエイティブに社会的な意義を与え、新たな文脈を生み出すには、どのような視点が必要なのでしょうか。カナダや中国で、クライアント企業のクリエイティブ、ストラテジー、イノベーションエクスペリエンスを手がけてきた津布楽一樹は、現在、電通デジタルでエグゼクティブクリエイティブディレクターとして、戦略とクリエイティブの両軸からプロジェクトに取り組んでいます。本稿では、津布楽がこれまで関わってきた多様な事例をもとに、企画や発想を社会や未来へつなげていくヒントを伺いました。聞き手は電通デジタル副社長 小林大介です。

クリエイティビティの可能性

小林:はじめに、津布楽さんのキャリアについて教えてください。

津布楽:キャリアのスタートはブランドコンサルタントでした。その後、戦略とクリエイティブを横断する形で、スタートアップ支援や震災復興プロジェクト、書籍出版など、広告の枠を超えた取り組みに携わってきました。過去10年は中国やカナダに駐在し、クリエイティブとイノベーション領域をマネジメントしてきました。2024年末に帰国し、現在は電通から電通デジタルに出向中です。

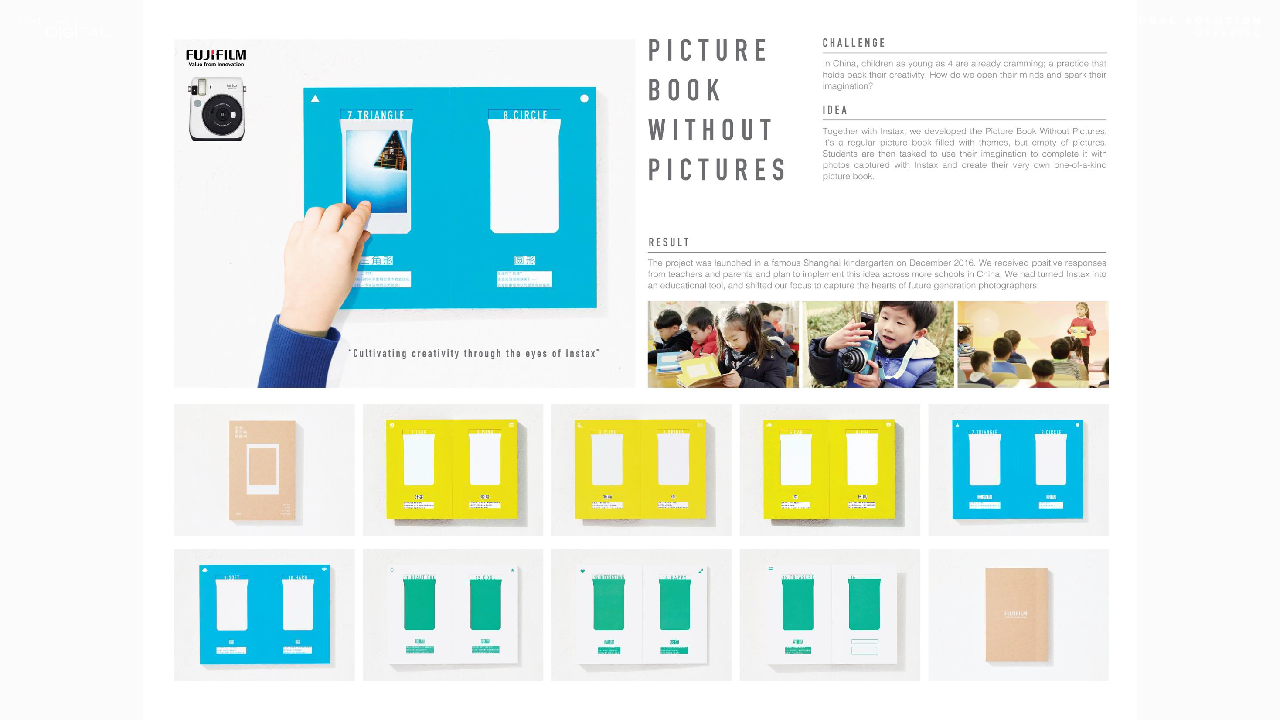

小林:最初にご紹介いただくのは、富士フイルム様のInstaxのキャンペーンですね。

津布楽:はい。7〜8年前に中国で実施したプロジェクトです。当時はもうスマホの普及が進んでいたため、カメラとしての機能ではなく、Instaxを社会にとってどんな存在にできるかを考えました。

小林:モノの機能性だけにとらわれない視点を導入したということですね。どのように実現したのでしょうか?

津布楽:Instaxのターゲットを大人から子どもに変え、「創造性を育む教材」として再定義しました。白紙の教科書に「三角形」や「ハッピー」などのテーマだけを記し、子どもたちが写真を撮って貼ることで完成させていく仕掛けです。

小林:一つのテーマでも答えが一つじゃないという気づきを与えるわけですね。

津布楽:そのとおりです。同じテーマでも視点が違うということを体感し、創造性を刺激する構成にしました。クライアント企業のブリーフに応えるだけでなく、プロダクトにまったく新しい役割や意味を与えることで、存在価値を高めていくことが、戦略的思考の一つのかたちだと考えています。

小林:プロダクトの価値を「使い方」ではなく「意義」から設計する姿勢が、まさに今の時代に求められている発想ですね。こうしたアプローチは、これからのブランディングやクリエイティブの鍵になっていくと思います。

商品と社会的意義をどう繋ぐか?

小林:次の事例は、小林製薬様のマスクの販促です。これも中国での取り組みでしょうか?

津布楽:はい。これは、私が2014年に中国へ初めて駐在した際の事例です。当時の中国は大気汚染が深刻でした。それにもかかわらず、現地では風邪をひいたとき以外にマスクを着けるという習慣がまだ根付いていなかったんです。

そこで私たちは、「健康被害を防ぐ」という社会的な意義とマスクの販促を結びつけられないかと考えました。その発想から生まれたのが「エアポリューションディスカウント」というキャンペーンです。

これは、大気中の汚染物質であるPM2.5の数値に応じて、ECサイト上でマスクの割引率がリアルタイムに変動する仕組みで、汚染がひどい場所、時間ほど割引率が高くなります。この仕掛けによって、環境への関心を促すと同時に、購買行動へもつなげることを狙いました。

小林:販促を主眼にしつつも、Instaxの事例と同じように、社会課題と商品を結びつけて価値を再定義するという視点が、とても興味深いですね。また、それをECというチャネル上でリアルタイムに展開したという仕組みも非常にユニークで、時代の変化に適応したアプローチだと感じます。

当たり前を疑う

津布楽:次に紹介するのは、私がニューヨークに行ったときに出会った、非常に印象的な事例です。私自身が手がけたプロジェクトではありませんが、戦略的思考の観点からとても示唆に富んでいたので、ぜひご紹介したいと思います。

ニューヨークの街角で、あるホットドッグスタンドが、パンを縦に刺すというユニークな方法でホットドッグを提供していたんです。固定観念に真っ向から切り込む姿勢に、私は強く心を動かされました。

小林:ホットドッグといえば横に切って挟むのが当たり前ですから、まさに発想の転換ですね。

津布楽:さらに興味深かったのは、それを仕掛けたのが広告代理店だったという点です。実際にその代理店の方に話を聞くと、「実業を知らない」と言われがちな中、自ら店舗を運営し、ブランドオーナーとしての経験を積むことで提案の説得力を高めようとした試みでした。

この取り組みから学んだのは、広告のプロも自ら実践者になることで得られる知見や信頼が、セルフブランディングの大きな武器になるということ。そして、企画やキャンペーンが複雑になりがちな今こそ、見た瞬間に伝わるシンプルなアイデアこそが、本質的な強さを持つという視点の重要性でした。

小林:ドグマ(教義、定説)”にかけた「DOGMATIC」という名前も洒落が効いていますね(笑)。クリエイティブディレクターやストラテジックプランナーも、ただ知識や事例から企画や戦略を考えるだけでなく、自分が何を経験してきたか”が問われる時代ということですね。シンプルでありながら強いインパクトのあるアイデアを実践から導き出す姿勢は、非常に参考になります。

クリエイティビティとビジネス開拓

小林:次にご紹介いただくのは、花王様の中国での事例ですね。

津布楽:はい。現在も続いている、花王様のデジタルプラットフォームに関する取り組みです。花王様のR&D技術を、どのように生活者との新しい関係づくりに活かせるかを考えたプロジェクトです。

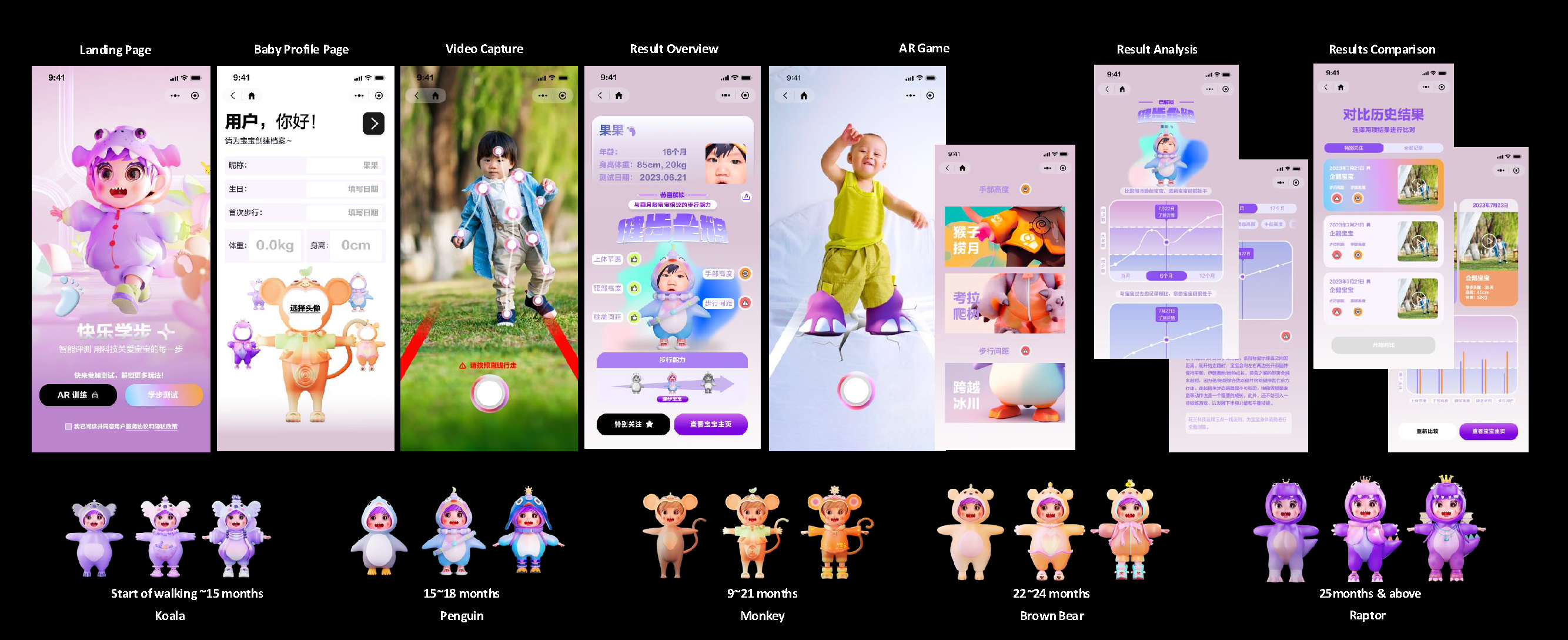

たとえば、花王の「メリーズ」というおむつブランドでは、商品の開発のために、赤ちゃんの身体の動きに関する大量のデータを蓄積しています。このデータを単なる商品改善だけに使うのではなく、もっと社会的な価値につなげられないかと考えました。

小林:どのようなアイデアを考えたんですか?

津布楽:私たちが取り組んだのは、赤ちゃんがスマホの前で7秒間歩くだけで、体の17か所の動きを瞬時に測定し、歩行状態を可視化するというサービスの開発でした。

花王様が持つ膨大な動作データを活かし、赤ちゃんの生育状態を判定し、必要な対応を保護者に提案することができるんです。これは、商品開発の枠を超えて、R&Dの資産を社会貢献型のサービスに転換した好例だと考えています。

小林:まさにテクノロジーと生活者視点が融合したすばらしい発想ですね。切り口がとてもユニークですし、企業のブランディングにもつながる取り組みだと感じました。

津布楽:このプロジェクトのきっかけは、現地で中国花王の幹部の方々と対話していたとき、「若者向けにブランディングを強化したい」という話題からでした。その中で、中国花王の幹部の方々が「花王は競合よりも特許取得数が多い」とおっしゃったんです。それを聞いて、「このR&D資産を活用すれば、広告だけではできない価値提供ができるのでは?」と着想したのが始まりでした。

小林:そういった気づきがあるかどうかって、クライアントの表向きの情報だけでなく、思いや悩み、社会の空気感など幅広い知識と関心が必要なんですね。だからこそ、日々いろんなことを知っておく努力って大事ですね。

津布楽:本当にそう思います。たとえばビジネス事例でも広告賞のケースでも、とにかくたくさんのケースを知っているかどうかが、発想の幅を決めると思います。それは今すぐ始められることですし、常に自分に問いかけながら積み重ねていくことが、クリエイティビティを磨くうえで非常に大事だと感じています。

リアルな体験の重要性

小林:今回ご紹介いただいた事例は、デジタルでありつつ、どれも“フィジカルな要素”がキーになっている印象があります。

津布楽:おっしゃるとおりで、もともとデジタル領域を中心に取り組んできたからこそ、リアルに触れられる「質感のあるもの」をつくる意義を強く感じるようになったんだと思います。

人の反応が直接見られるというのは、この仕事の醍醐味のひとつですよね。もちろんSNSで「いいね」がついたり、コメントをもらえたりするのも嬉しいですが、リアルな場での反応はまた違った価値があります。

小林:たしかに、リアルな場で生まれる体験って、オンラインでの広がりとも連動しながら、より強いインパクトを持ちますよね。SNSで拡散されるにしても、原点にはリアルな出来事があるというか。

津布楽:リアルな体験があるからこそ、オンライン上でも計算できないような自然な広がりが生まれるんだと思います。だからこそ今の時代、「オンラインだけで完結する体験設計で本当に良いのか?」と立ち返って考えることが重要なんです。

持続可能な社会を実現するためのマーケティング

小林:去年、日本マーケティング協会によるマーケティングの定義が、34年ぶりに改訂されました。

1990年の定義では「企業およびサービスがグローバルな視野に立ち、顧客との相互理解を得ながら公正な競争を通じて行う市場創造のための活動」でした。新しい定義は、「顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである」に変わりました。

サステナビリティの重要性などが背景にあると思いますが、津布楽さんが手がけてこられたプロジェクトの多くも、クライアント企業が持つアセットや想いを起点に、それを社会課題と結びつけ、新たな価値を生み出していくという点で、まさにその定義に重なります。

津布楽:私はこれまでに携わってきた仕事において、社会貢献を表面的に語るのではなく、クライアントの中に眠っている優れた資産や強みを活かして、本質的な価値を見出していきたいとつねづね考えてきました。

私自身もそうですが、ストラテジックシンキングやクリエイティビティの活かし方を、自分たちで無意識に狭めてしまっていることがあると感じます。目の前の課題だけにとどまらず、少し視野を広げて社会全体を見渡すこと。その中で自分たちの仕事がどう貢献できるかを考える姿勢が、いま本当に大切だと思っています。

物事を大きく捉える

小林:電通デジタルにおけるクリエイティビティと戦略的思考のあり方について、津布楽さんが「我々だからこそできる」と感じていることは何ですか?

津布楽:私自身、いつも意識しているのは「物事を大きく捉える」ことです。たとえば電通デジタルは非常に大量のデータを扱っていて、プラットフォーマーとも密接な関係を持っています。

これをもっと広い視点で捉えると、その関係性を活かして新しいソリューションを共創できるはずですし、他にはないチャレンジも可能になると感じています。視野を広げて、既存の機能や資産に別のレイヤーを重ねていけば、新しいビジネスチャンスが次々と生まれてくる。そう確信しています。

小林:今回ご紹介いただいた事例は、アッパーファネルに関する内容が多かった印象です。しかし、私たちはそのアッパーファネルからコンバージョンに至るまでをデータで一気通貫して可視化できる技術を持っています。その強みがあるからこそ、一過性のキャンペーンや表面的なブランディングではない、「私たちだからこそできる価値創造」が可能になると改めて感じました。ありがとうございました。

関連サービス

PROFILE

プロフィール

小林 大介

1996年電通国際情報サービス(ISID)入社。企業によるインターネットのビジネス活用の黎明期において、大手メーカーのECシステム構築などに携わる。2004年の電通イーマーケティングワン設立に参加し、同社取締役を経て、2016年に電通デジタルに合流、2021年より現職。トランスフォーメーション領域、グローバル部門、関西部門などを管掌。一般社団法人「UXインテリジェンス協会」の副理事長を務める。

津布楽 一樹

電通入社後、ストラテジーとクリエイティブのハイブリッドとして活動。アジアや欧米、アフリカ、南米など多くの国でのプロジェクトに従事した後、2014年からは中国、カナダ、そして再度中国にて、CCOやチーフエクスペリエンスオフィサー等を歴任。2023年にはCampaign誌によるグレーターチャイナ・クリエイティブ・リーダー・オブ・ザ・イヤーに選出。2025年より電通デジタルにてクリエイティブと企業のグローバル施策支援を担当。