AIに魂を宿すことはできるのか。日立製作所と取り組んだ「地方創生×AI」をテーマとした新たな挑戦

地方創生の観点から、日立製作所ならではの生成AIを開発したいーー。そんな相談から始まった今回のプロジェクトは、地方創生に強い関心を持ち日本酒への造詣も深い、LDH JAPANの橘ケンチさんの「魂」を宿すAI開発への挑戦となりました。電通デジタルの強みを融合し実現した、今回の取り組みをご紹介します。

地方創生を目指した対話型AIで「日立市」の魅力を伝えたい

――今回、日立製作所と共に、日立市の魅力を伝える対話型AIの開発をされました。どのような背景からスタートしたのでしょうか。

山本覚:元々、日立製作所様と電通東日本とのお付き合いがある中で、「地方創生の観点からパブリシティを高められるような、日立市ならではの生成AIを開発したい」という要望をいただいたのが最初の発端でした。AIならば電通デジタルに相談しようということでお声がけがあり、参画することになりました。

茨城県日立市は日立製作所様の創業の地であり、現在は多くの拠点を持っています。日立市の魅力を伝えるAIを開発しようというアイデアから始まり、海と山に囲まれた自然も豊かで、住みやすい街である日立市の魅力として何を伝えるべきか。議論した結果、日立市は雄大な久慈川水系に恵まれ酒造りに適した土地であり、県内最多数の酒蔵という部分に着目し、市内にある3つの酒蔵から、日立の地酒を紹介する企画に方向性が決まりました。

ちょうどその頃、日立製作所様は別プロジェクトで芸能プロダクションのLDH JAPANに所属する橘ケンチさんとの繋がりをお持ちでした。ケンチさんはLDH JAPANのSocial Innovation Officerとして、地方創生に力を入れているほか、日本酒に関する本も出版されるなど、日本酒への造詣も深い方です。ケンチさんに地方創生大使となってもらい、AIと掛け合わせて日立市を盛り上げていこうという形に着地していきました。

ケンチさんの「魂」をAIに載せる。電通デジタルが果たした役割

――今回の対話型AIは日立製作所が2024年9月に開催した「Hitachi Social Innovation Forum 2024 JAPAN」への出展に向けて開発されました。プロジェクトをどのように進めましたか。

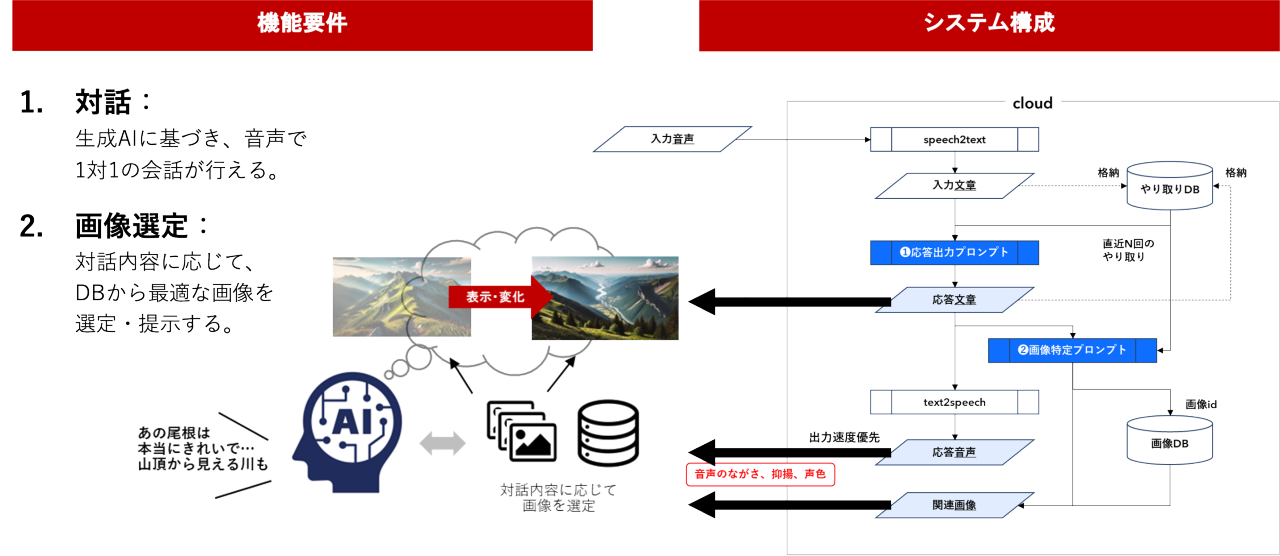

山本:私のほうでは、AI開発に必要な要素を洗い出す「要件定義」と、それを実際にシステムにどのように反映するかの「システム設計」を担当しました。

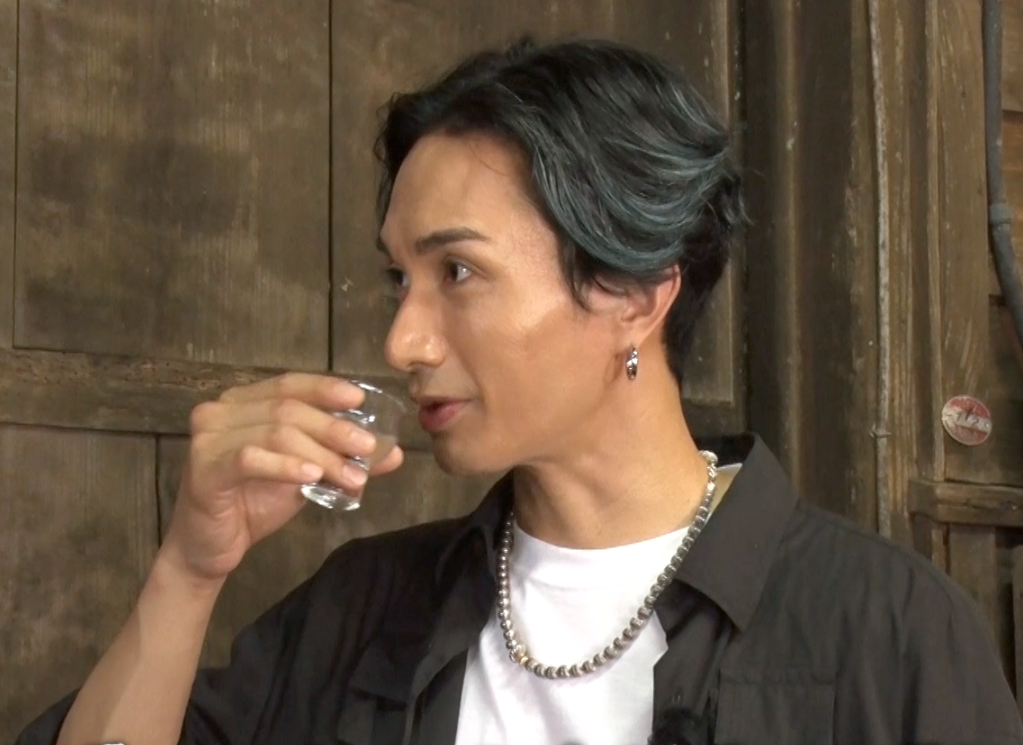

ケンチさんの「魂」をAIに載せたいと考えていたため、口癖など表面的なものだけでなく、根本的な考え方までAIには学んでほしいと考えました。これはインタビューだけでは無理なので、実際にケンチさんと一緒に日立市を訪れて、3つの酒蔵といくつかの飲食店をケンチさんにインタビューしてもらったのです。その様子を動画で撮影し、AIに解析してもらいました。

ケンチさんは、日本酒の味について感想を述べるだけでなく、その日本酒の持つ歴史や背景にも強い興味関心をお持ちでした。どんなお米を使っているのか、さらにはどのような機器を導入しているかまで、細かいところまで質問されていました。

AIにはステップバイステップで学習させていきます。まず動画のシーンごとに、どのようなことを言っているかの事実を羅列してもらいます。次にそこに含まれる思考の要素を出してもらいます。材料についてどう考えているのか、製法についてはどう考えているのか、歴史についてはどう考えているのかなどです。それをベースに、ケンチさんはこういう人だということを、AI自身が表現していきます。AIは、動画を見て、事実をまとめ、その人の思考を解析し、その人を演じるまでを全て自分自身でやってしまいます。とても不思議な感覚になりましたね。

一番注意したのが、ケンチさんらしさを損なわないようにすること。AIには、「この瞬間は話していること以外にも何か思っていることがありそう」という場面をピックアップしてもらいました。例えばいい表情をしていた、少し長い沈黙があったなどといった場面です。AIは、ここでどんなことを考えていたのか、ケンチさんに改めて質問した方がいいとアドバイスをくれます。

後日ケンチさんとのインタビューを設定し、AIが提案したこれらの質問を実際に行いました。その中で、想定していた答えとは異なる回答が得られた部分もあり、それにより新たな発見が多くありました。そして、その結果をAIの学習プロセスにフィードバックしました。この手法は、個々の特性をAIに反映させるための基本的なフレームワークになり得るのではないかと考えています。

また、このインタビューでケンチさんは、エンターテインメントは一つの手段だと考えているのだと改めて感じました。ケンチさんは、日本を元気にしたいという思いを強く持っています。我々は、その気持ちをしっかりとAIに載せるべく、ただの表面的なガイドAIにならないための手法を考えていったのです。

藤原望:山本さんが魂の中身を作る役割だとすれば、我々はその魂の外側を作る役割でした。

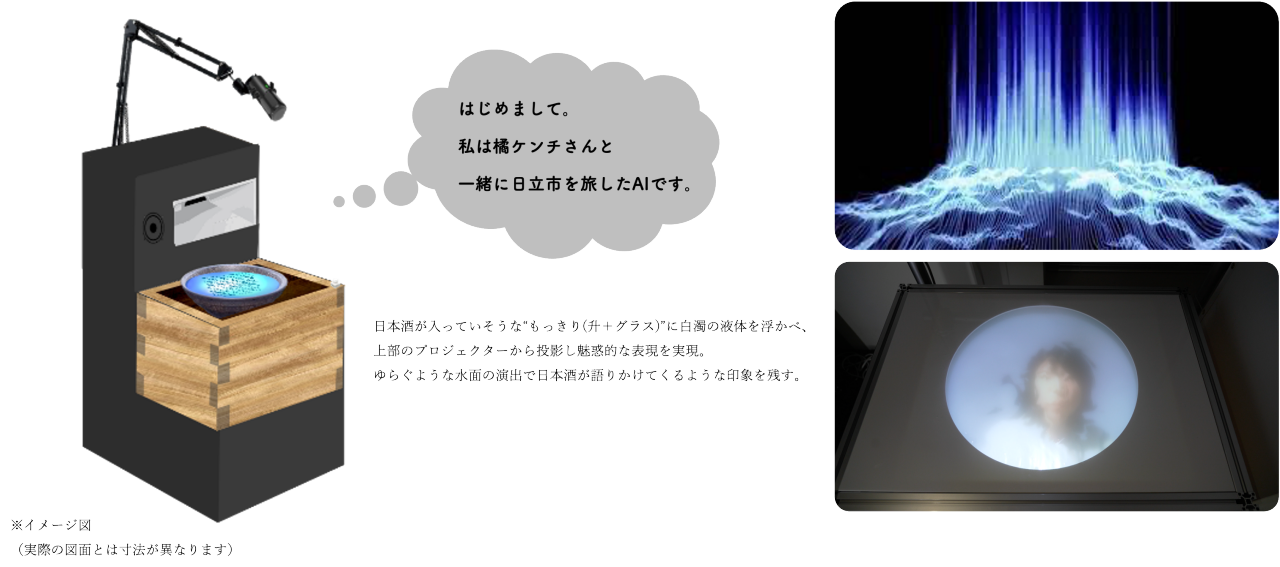

ケンチさんの日本酒のスペシャリストという要素を生かしつつ、ケンチさんの「魂」をどのようにビジュアルで表現できるのか。考えた結果、日本酒の「もっきり」の筐体とお猪口の水面が揺れるビジュアルへとつながっていきました。占いなどで使う水晶玉の中身がゆらゆら揺れるようなイメージです。

そこから、筐体のデザインから筐体に映し出されるビジュアル作成まで、全体のプロデュースを担いました。また、AIに話しかける体験として、どうすれば一番気持ち良くなるのかといった体験のプロデュースも我々の役目でした。

チームが意識したのは、親しみやすく、話しかけやすいAIを作り出すことでした。筐体を巨大な「もっきり」の形にしたのも、魅力的で親近感を持たせるための工夫です。また、会話をリアルタイムで字幕表示して理解してもらいやすくしたり、会話のテンポをできるだけ人と話すような自然なテンポを目指すなどさまざまな工夫を凝らしました。

今回の対話型AIは、いわゆるケンチさんのバーチャルヒューマンではなく、ケンチさんと一緒に旅をした友達という設定で、多く選択肢の中から落ち着いた女性の声を選びました。さらに、お猪口の水面の水がゆらゆら動くビジュアルの中には、字幕や日立市を訪れた時の映像を表示したのですが、アクセシビリティもかなり意識しました。

山本:実はこの動画も、検索キーワードに引っ掛けているわけではなく、話している内容をAIが判断してそれに近しいものを自動で出すようにしています。例えば、家族の話になったら、家族経営の料亭の取材動画が流れるといった感じです。表現の面でも、ケンチさんの心の中を見せるAIになったと思います。

辻沙織:私はPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)の立場でこのプロジェクトに参加しました。今回は、日立製作所様やLDH JAPAN様、電通東日本のほか、電通デジタル内でも山本さんと藤原さんと我々のチームが協業するなど、かなり多くの人が関わっている中で、出展するイベントに必ず間に合わせる必要があります。このチームの他にもプロモーションビデオを作る別チームなど、それぞれのスケジュール管理や必要なものの手配などが大変でした。

また、今回は電通グループのイベント会社も参画しており、会場の状態を確認した上で、どのように設営していくのかなど、様々なやりとりが必要でした。課題があれば、一つひとつ潰していきましたね。

クリエイティビティとテクノロジーの融合が体現できた取り組み

――今回のプロジェクトの振り返りと今後の展望をお願いします。

山本:我々の強みは、クライアント企業が本質的に成し遂げたいものは何か、言葉尻だけで判断せず、そのインサイトを掴もうとする力があることだと思っています。私が電通デジタルを紹介する際、「クリエイティビティとテクノロジーの融合を強みに、事業成長と事業変革を実現する会社」と話すのですが、今回は、その両輪の強みが存分に発揮できたプロジェクトとなりました。

テクノロジー側の人間である私がロジカルに積み上げていくところに、藤原さんチームのようなクリエイティブによる何かしらのジャンプがないと、人の胸を打たないと思うのです。

藤原:AIというと、どうしてもパソコンやスマートフォンなど画面越しのデジタル体験を作ることが多いですよね。今回のようなリアルな会場でAIを活用したデジタル体験を提供するというプロジェクトは、電通デジタルの施策の中でも珍しいかもしれません。

多くの展示がある中で、どうやって注目を集めればいいのか、話しかけやすい体験をどう作るかなど、クリエイティブチームとして強く意識してやってきました。それが実現できたのも、イベント制作に強みを持つ社員がいたり、ずっとモノづくりをやってきた社員もいたりするなど、電通デジタルが持つ豊富な人財の能力を融合することができたからです。

今後、XRなどの現実世界と仮想世界が融合する世界になっていく中で、また新たな可能性が広がっていくはずです。どんな環境でもどんな状況でも対応できる「しなやかな強み」を目指していきたいですね。それが、多くのクライアント企業の課題やご要望に答えられる力になると思っています。

辻:日立製作所様からも、電通デジタルがいなかったら実現できなかったと評価いただいています。私も普段はオウンドメディアなどWeb上で物を作る仕事がほとんどなので、リアルなイベントはとても新鮮でした。実際の会場で、私たちのブースに人だかりができているのを見て、リアルの体験はこれほどにも人の心を魅了するものなのだと、その重要性を改めて感じました。

11月に行われた「日立市産業祭」にも出展させていただいたのですが、先のイベントがビジネス寄りだったのに対し、今回はまさに市民の皆さんのためのお祭りのような雰囲気で、より一般の方にAIに触れていただくことができました。子どもたちも楽しんでくれて、テクノロジーに触れるいい体験となったのではないかと思います。

「AI×地方創生」をテーマに始まったところもあり、他の地方にも展開していきたいというお話もいただいています。すでに筐体はあるので、他の地域の日本酒をAIが学び直すことで、全国を回ることも可能ですよね。簡単ではありませんが、私たちからも提案していきたいと思っています。

山本:日立製作所様との会話でとても印象的だったものがあります。日立市には、豊かな自然やおいしい料理、日本酒など魅力がたくさんあるけれど、それらは他の地域でも楽しめるかもしれない。ただ、その中でも一番の大きな違いは、日立市には日立製作所があることです。だからこそ、今回はテクノロジーを生かしていることに大きな意味があり、新しい都市にあり方に対する一つの提案になったのではないかと思います。

今後、例えば日立市の至る場所に、困りごとを聞いてくれるAIがあったら面白いなと思っています。住民から町をもっと住みやすくするためのアイデアがどんどん集まってくるかもしれません。加えて、日立製作所様は、他の地域が抱えている課題感を知り、それを解決するために、今回のような取り組みの循環をどんどん作っていきたいともおっしゃっていました。今回のプロジェクトのまさに象徴となるようなお話だなと感じており、ぜひ我々もご一緒できたらと思っています。

今回のプロジェクトに限らず、今や至る所にデジタルの接点がある中で、電通デジタルは、リアルの声を聞いて、それをまた別の接点へ繋いでいくということを実践している会社だと思っています。我々のクライアント企業には、リテールなど、リアルの接点を持つ企業もたくさんいらっしゃいますので、そうした複数の企業様と連携する中で、地域全体を活性化していくような取り組みを進めていきたいですね。

PROFILE

プロフィール

山本 覚

東京大学松尾豊教授のもと人工知能(AI)を専攻。AIとビックデータを活用し、広告の自動生成、広告効果の予測、CROやSEOなど、多数のデジタルマーケティングサービスを提供。『ワールドビジネスサテライト』、『NHK ワールド』など多数メディアに出演。多くのイベントをはじめとして企業や大学などでのセミナー登壇も多数。主な著書『売れるロジックの作り方』、『AI×ビックデータマーケティング』など。

藤原 望

映像制作会社のプロデューサーとして、CMや音楽ライブ、XRコンテンツなどの制作を手がけた後、大手通信キャリアでXRの新規事業戦略・マーケティング戦略策定に従事。2023年から電通デジタルにてAI・バーチャルヒューマン・XRを活用した施策/ビジネス企画を推進。社内外さまざまなパートナーとの新たな価値共創をプロデュースする。

辻 沙織

2007年に電通イーマーケティングワン(現:電通デジタル)入社。大手輸入車メーカー、化粧品メーカー、保険会社、ベビーケア用品などのサイト構築・運用業務に従事し、CMSを活用したグローバルサイト構築や多言語対応、CRMではメール制作なども担当。

この記事・サービスに関するお問い合わせはこちらから