贈る側も、贈られる側もワクワクするギフト体験をARで創出し、ファンづくりの道すじを形成

ARコンテンツとともにメッセージを送れるパナソニックのデジタルギフトサービス「オドルGift」。電通デジタルは、コンセプト策定からサービス開発の伴走支援をおこないました。デジタル時代の新たなショッピング体験・ギフト体験を提供するため、どのような取り組みをしてきたのかを両社の担当者に聞きました。

※所属・役職は取材当時(5/31)のものです。

新たなギフト・コミュニケーションで豊かな顧客体験を生む「オドルGift」

――2024年3月にローンチされた「オドルGift」とは、どのようなサービスなのでしょうか?

パナソニック・徳丸健太郎 氏:家電をギフトとして贈るとき、贈る側が自らをアバター化し、そのアバターを通じてメッセージを届けるサービスです。現在、パイロットケースとしてローンチしており「ヘアードライヤー ナノケア」や「ストレートアイロン ナノケア」、手のひらサイズシェーバーの「ラムダッシュパームイン5枚刃」、「Technicsワイヤレスステレオ インサイドホン」など6種類が対象となっています。

パナソニック・荒岡倫代 氏:ラッピングされたギフトに同梱された「AR GIFT Card」にスマートフォンをかざすと、ギフトボックスが表示されます。それをタップすると、3D化された商品とともにARアバターが目の前に飛び出してきて、踊ったり動いたりしながらメッセージを伝えてくれる仕掛けです。

オドルGiftイメージ動画

――今までにないギフトの形かと思いますが、開発に至った背景を教えてください。

徳丸:私と荒岡が所属しているCCXO(チーフカスタマーエクスペリエンスオフィサー)という組織では、ブランド戦略やクリエイティブも含め、パナソニックファンをつくるためのさまざまな取り組みを進めています。足元の課題解決だけでなく、未来型体験にも取り組んでいこうということで「メタバース・NFT」をテーマとした体験にもチャレンジしようということになりました。

実現に向けていくつかの体験アイデアが候補にあがったのですが、ARを活用して顧客間のコミュニケーションを高めるだけでなく、「Giftサービスとして展開することで、ECの新たな形につながる」という構想の中で「オドルGift」の開発を決めました。

電通デジタル・吉田圭:当時、メタバースが今後浸透していくであろうことが予想されていた中で、メタバースを活用した顧客体験を考えましょうというワークショップを行いました。パナソニックと電通デジタルで多くのメンバーが集まり、かなり密度の濃いディスカッションを繰り返してアイデアを出していきました。

徳丸:そのディスカッションの中で、大きなテーマとして浮かび上がってきたのが、 “購買体験をどう進化させるか”ということでした。コロナ禍でEC需要が拡大する中で、買い物の利便性はどんどん高まっているわけです。

しかし、買い物は便利なだけではなく、楽しさもあります。ECは目的のものをいかに効率よく探し、いかに安く買うかという世界になりがちですが、買い物自体をワクワクさせるというのが大切なのではないかと思ったんです。

――最初からギフトありきではなく、「ワクワクさせる」顧客体験の創出を目指したのですね。

徳丸:心を動かしたいという思いが強かったですね。EC経由で単にモノが行き交うのではなく、そこに感情をくっつけたかった。そうすると人の記憶に残るのではないかと。

加えて、その中で人のつながりも生み出せるといいなと考えました。買い物が楽しくなる要素は何かと考えると、1人もいいですが、家族や友だちなど複数の人が関わって買ったものの話をしていくと、さらに体験が広がりますよね。ARを活用して、そういった楽しさやコミュニケーションの広がりを生み出せたらというのがありました。

電通デジタル・佐々木星児:テクノロジーの進化によって、パーソナライズや効率化はどんどん進んでいますが、今後の競争力にはつながらないのではないかという議論もしました。パーソナライズされ、効率化された世界だからこそ、逆に人の心を動かす「感動」を提供することがファンづくりにつながるんじゃないかという話にもなりました。

コンセプト策定からローンチまで全フェーズをワンストップで支援

――電通デジタルはどの段階からどのような支援をしたのでしょうか?

電通デジタル・小田俊介:まったく何もないゼロの状況から、まずはパナソニックさまと生活者がどのような関係性を構築するか、顧客体験の方向性検討からスタートしました。そして、コンセプトの策定、サービスの企画・開発、サービス名のネーミング、Webコンセプト動画の制作、ローンチまで全てのフェーズをご支援してきました。

メタバースというテーマも、コンセプトを策定する前の顧客接点を洗い出していくプロセスで出てきたものです。今後を見据える中で、盛り上がっていく領域のひとつになっていくであろうということで、構想を進めていきました。

ある種の新規事業でもあると感じていたので、初期段階から電通デジタル内で新規事業の実績があるメンバーやUXのエキスパートもチームに加えました。強く意識したのは、限られた予算や時間の中でベストエフォートな取り組みを展開し、構想だけでなく実装までこぎつけるということです。

吉田:その意味では、全く新たな領域であるメタバースをともに体験できるよう、プロジェクトの進め方も工夫しました。たとえば、外部の有識者「メタバースの住人」と言われる人にもインタビューを行ったり、荒岡さんをはじめ、パナソニックの皆さんとVRゴーグルをつけた体験をしたりしました。我々が一方的に提案するのではなく、「何がワクワクするのか」「AR体験のどこに価値や可能性があるのか」をともに探っていけたのは、プロセスとして良かったと思っています。

荒岡:確かに、私自身メタバースやARは苦手だという先入観があって、なかなか理解が追いつかなかったんです。技術的な知識をキャッチアップしながら、ワクワク感をいかに醸成するかを手探りながら追求していかなかったら、もっとプロジェクトの道のりは険しかったかもしれません。

佐々木:最終的にアイデアは10くらいに絞られたと記憶しています。「店頭で目に見えないナノイーなどの成分をARで表現する」とか、「購入した商品にスマートフォンをかざすとARで機能を説明する」といったものもありました。

――最終的にギフトサービスに行き着いたのはなぜでしょうか?

荒岡:世の中にないサービスだということが大きかったですね。ARサービスは他にもありましたが、“にぎやかし”で添えたようなものも多くて、感情を動かしたり思いを伝えたりというレベルではありませんでした。

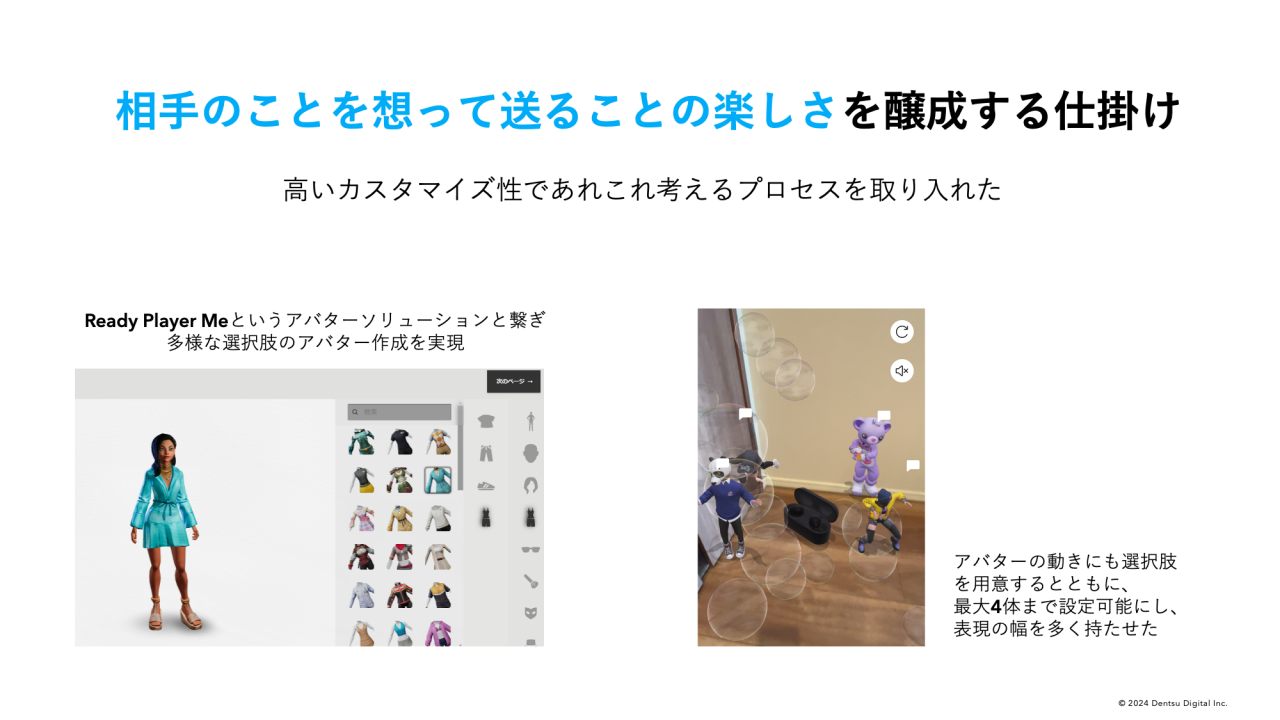

徳丸:途中からアバターがポイントになるという話になりました。決まったものではなく、何百通りものアバターをつくることができれば、自分の分身をそこに宿らせることができます。そういうサービスは他にありませんでしたし、自分で分身をつくってメッセージもオリジナルで作成できるとなれば、思いも込めることができると考えました。

小田:プロジェクトの初期段階から、パナソニックのみなさまが領域横断でチームを編成してくださったことで、的確な議論が短期間でできたのも大きかったと思います。電通デジタルでは、議論を進める中で出てきた仮説をもとに定量調査を行い、ギフトサービスの受容性の有無を確認するといったご支援も行いました。

また、パナソニックのアートディレクターはニューヨークから参画いただいたので 、より緻密なコミュニケーションを心がけ、スケジュールどおりに開発が進むよう工夫しながら調整を行いました。

限られた予算・時間の中で最適解を生み出したアバター開発

――サービス開発にあたり、ターゲットや機能の設定はどのように検討したのでしょうか?

徳丸:事前にアンケート調査をしたところ、よりワクワク・ドキドキしたものを求めているのは、20~30代の男女だということがわかりました。たとえば送別会でプレゼントを贈るとき、複数名でお金を出し合って、アバターにメッセージを託して…となれば、楽しめるのではないかと考えました。だから、1人だけでなく4人まで一緒に贈ることのできる機能を搭載しました。

この複数で贈れるのが「オドルGift」の大きなポイントです。思いをギフトに込めるだけでなく、ギフトを贈る体験自体がイベントになったり、新たなコミュニケーションが生まれるきっかけになったりするといいなと思いました。

荒岡:メッセージサービスは世の中にたくさんありますが、ほとんどがテキストです。「もっと深い気持ちを込めたい」というニーズには答えきれていないのではと考えると、アバターを使うことで異なる持ち味のコミュニケーションが提供できると思いました。まだローンチして間もないですが、20~30代のご利用が多いことが明らかになっています。

小田:私も実際にサービスを利用してみてわかったのですが 、今までにない楽しさがあるんですよね。アバターの動きがそうした効果を生むという仮説を立て、モーションも何百とある中から厳選しましたが、期待どおりだと感じました。

荒岡:アバターの動きについては、侃々諤々の議論を積み重ねて選び抜きましたよね。アバターの動きについては、ギフトを送る側の気持ちを表現する楽しさ、シニカルさ、くすっと笑える動きなどを喧々諤々の議論を積み重ねて選び抜きましたよね。 オリジナルでつくろうと思えばいくらでもできますが、その分コストもかかってしまいます。限られた予算の中で最適解が出せたのはよかったと思います。ターゲットとなる20~30代の社員を社内で集めて「オドルGift」を使ってもらったところ、反応も良好でした。

ギフト以外の可能性も広げ、AR市場で有利なポジショニングを

――ローンチまでの過程で苦労した点は何でしょうか?それをどう解決したかもお聞かせください。

小田:最も大きかったのは、ARをスマートフォンで読み取る精度が上がってこなかったことです。最終的に「AR GIFT Card」にスマホをかざして読み取る形にしたのですが、当初は商品から読み取ろうとしていました。この読み取り率が、どんなに頑張っても70~80%くらいだったのです。10回試したら、2~3回は読み取れず何度か繰り返さなければならない状態でした。

徳丸:70~80%というと数字上は高く見えますが、顧客体験としてはありえません。すでに料金をいただいて、贈られた方は楽しみにアクセスしているわけです。だから、その状況の報告を受けたとき「このサービスはローンチできない」と覚悟しました。

小田:この徳丸さんのご指摘には、チームメンバー全員の背筋が伸びました。どのような利用シーンでも問題なくARを読み取れる顧客体験を改めて目指し、設計を見直した結果、商品ではなくカードをトリガーにする動線にたどりつきました。

荒岡:結果として、お客様にとってよりわかりやすくAR体験ができるサービスになりました。やはり、お客様を迷わせたり難しいと感じさせたりすることはできませんので、簡単にワクワク・ドキドキをお届けできる仕組みにできたのはよかったと思っています。

吉田:もしこのプロジェクトを部分的に受けていたら、軌道修正できずに頓挫してしまっていたかもしれません。構想段階から入り、熱量をもって進めてきたからこそ実現できたのだと思います。

――「オドルGift」の今後の展望についてお聞かせください。

荒岡:ARなど新しいテクノロジーに苦手意識を持つ方は少なからずいらっしゃると思います。やはり体験しなければ魅力はわからないので、体験したくなる仕掛けづくりをしていきたいですね。

徳丸:ギフト以外に広げていける可能性も感じているところです。というのは、こういった新たなプロジェクトでは珍しいことに、パナソニック社内からおもしろがる声がいくつもあがっているんです。「イベントをやるんだけど活用させてもらえないか」といった要望もあり、オリジナルアバターによるオンライン接客や、新たなコミュニティ形成にもつながりそうな手応えがあります。

佐々木:ARやメタバースは一過性のブームと考えている人もいるかもしれませんが、AppleやMetaが新たなデバイスを発売するなど、今後の可能性はまだ十分にあると思っています。そうした中で、今回のようなチャレンジングな取り組みを進めていくことは大きな価値がありますし、今後拡大する市場で有利なポジションを獲得できると思いますので、ぜひご一緒にトライ・アンド・エラーを積み重ねていきたいと思います。

小田:Appleのデバイスの先行動画で、ARインテリアのようなものを配置していることに個人的には着目しています。インテリアがあるならば家電もAR空間に置けますし、そこで何かしらの機能を発揮させることで新たな顧客体験も生まれると思うのです。そうした新たなトレンドをパナソニックのみなさまとともにつくりだしていきたいですね。

高レベルでコンセプトから伴走するデジタルエージェンシーとして今後も期待

――今回の電通デジタルの支援に対する評価と、今後への期待をお聞かせください。

荒岡:ARの読み取り精度が上がらなかったときもそうですが、常に新たな知見を取り入れた提案によって、スピーディなリカバリーができて本当に良かったと思います。それに、開発の背景やプロジェクトにかける思いについてもしっかり共有いただいていたのは、ワンストップでご支援いただいたおかげですし、安心してお任せできました。

徳丸:広告運用やWebサイトの構築など、限られた領域で力を発揮するデジタルエージェンシーはたくさんあると思います。でも、コンセプト策定を高度な水準で一緒に取り組めるところはあまりありません。電通デジタルがそういうことをできる会社だというイメージを持っていない人もいるかもしれないですが、もったいない認識だと思いますね(笑)。

私たちも決してリソースは潤沢ではありませんし、メタバースのような新たな領域に対するケイパビリティも十分とは言えません。そんな中で、新たな顧客体験創出という目的に合致したサービスを実現させるには、コンセプトの段階から支援いただける外部パートナーが必要ですし、電通デジタルは最適なパートナーだと思います。まだ成熟していないAR市場で、新たなサービスを短期間でローンチできた主要因であることは間違いありません。今後もぜひ新たなチャレンジをご支援いただき、私たちに刺激を与えてくれることを期待しています。

PROFILE

プロフィール

吉田 圭

2014年より電通イーマーケティングワン(現電通デジタル)に合流し、サイト構築、プロモーション設計、コミュニケーション設計、顧客体験設計など、幅広い業界でプロジェクトの戦略立案、設計などに携わる。事業開発プロジェクトを得意とし、現在は家電ブランドの2030顧客接点の未来を構想するプロジェクトを推進中。

佐々木 星児

デザインファームにて、電機・教育・化粧品など幅広い業界の新規サービスの創出支援や、デザインリサーチを軸としたサービス体験(UX/UI)の構築プロジェクトに従事。また、Web・アプリ・グラフィック・映像などの制作ディレクション経験も豊富。電通デジタル入社後は、ユーザー・テクノロジー・ビジネスの視点を入れて、クライアント企業の未来のサービス構想および実装を支援している。

この記事・サービスに関するお問い合わせはこちらから