JR九州駅ビルホールディングスが描く、地域を彩る「2030年ビジョン」。電通未来曼荼羅が導いた新たな視点

JR九州駅ビルホールディングス株式会社

JR九州駅ビルホールディングス様は、2025~2027年度の中期営業戦略策定にあたり、グループ内の部課長クラスを対象に「電通未来曼荼羅」を活用したワークショップを実施しました。このワークショップで得られた成果は、同社の「2030年ビジョン」に反映されています。今回はその経緯について、同社代表取締役社長執行役員の森亨弘氏および取締役専務執行役員の三好大輔氏に話を伺いました。

課題

成果

駅ビル事業にとどまらず「地域ににぎわいを生み出す事業」へ

――JR九州駅ビルホールディングスは、どのような事業を行っているのか教えてください。

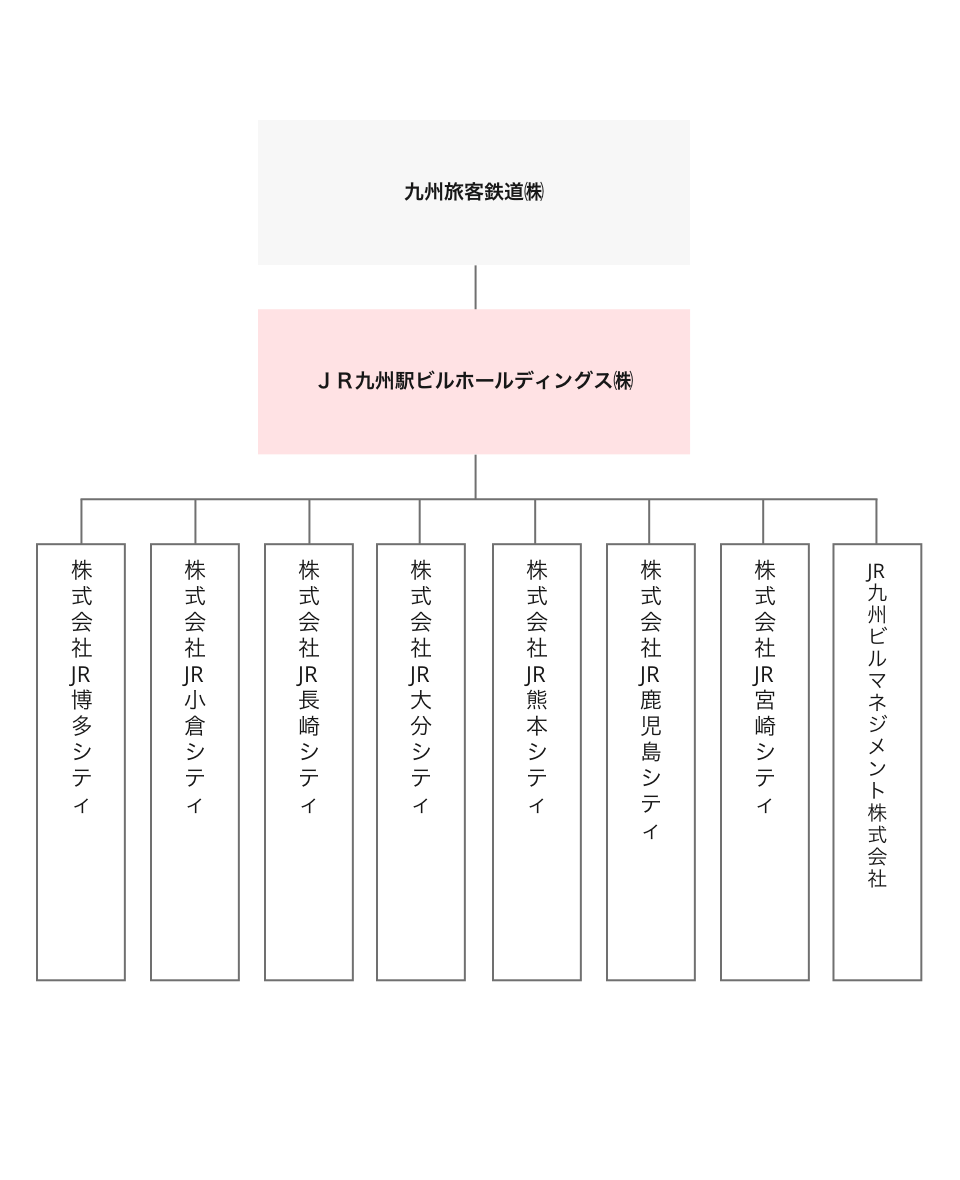

森亨弘氏(JR九州駅ビルホールディングス):JR九州には、「運輸サービス」「不動産・ホテル」「流通・外食」「建設」「ビジネスサービス」という5つの事業分野があり、それぞれに関連する43のグループ会社があります。これらを総称して「JR九州グループ」と呼んでいます。

JR九州駅ビルホールディングスは、これら5つの分野のうち「不動産・ホテル」グループに属する会社の一つです。主に駅に隣接する商業施設、いわゆる「駅ビル」の開発・運営を手がけており、九州各地の主要駅に商業施設を展開しています。また、これ以外にも各県で多様な不動産の開発・管理を行っています。

――JR九州駅ビルホールディングスでは、2025~2027年度の中期営業戦略で「2030年ビジョン」を掲げているそうですが、その内容を教えてください。

三好大輔氏(JR九州駅ビルホールディングス):これまで当社は、駅に隣接する商業施設「駅ビル」の運営を中心に事業を展開してきました。しかし今後は、駅ビルにとどまらず「地域ににぎわいを生み出す事業」へと進化させていきたいと考えています。そのために目指しているのが「お客さま」「テナントさま」「地域の皆さま」から最も選ばれる商業デベロッパーになることです。これが「2030年ビジョン」で掲げている目標です。

当初は、この思いを文章で表現していたのですが、社内ワークショップを経て、より親しみやすい言葉にまとめ直しました。それが「ひととまちにいろどりを、ワクワクを、感動を」というフレーズです。この言葉には、駅ビルの開発だけでなく、まち全体の魅力づくり、すなわちまちづくりにも積極的に関わっていきたいという私たちの想いを込めています。

大木真吾(電通デジタル):中期営業戦略を立てる前の段階で、「電通未来曼荼羅」というフレームワークを用いたワークショップを、JR九州駅ビルホールディングス様と実施させていただきました。そのワークショップで生まれたアイデアが、今回の中期営業戦略や「2030年ビジョン」の内容に生かされています、このように、企業の根幹となる戦略策定の一助となれたことは、私たちとしても大変ありがたく思っています。

電通未来曼荼羅を中期経営戦略に活用した理由

――電通未来曼荼羅を知ったきっかけを教えてください。

森:最初に電通未来曼荼羅を知ったのは、今から4~5年前のことです。当時、私はJR九州の経営企画部長として経営計画の策定を担当しており、その際に電通グループの方に来ていただき、部長クラスを対象としたワークショップを実施しました。そこで未来曼荼羅を知りました。

その後はしばらく忘れていましたが、ある時届いた「電通未来曼荼羅を使ったワークショップをしませんか?」というメルマガを目にしました。その時に「電通未来曼荼羅」という名前と、以前参加した際に効率よく幅広いインプットが得られた体験を思い出したのです。

ちょうどその頃、中期営業戦略の策定に取り組んでいたため、これを活用すれば新たな視点が得られるのではと考え、すぐに電通九州に連絡してワークショップを依頼しました。

――なぜ電通未来曼荼羅が役立つと考えたのですか?

森:今回の営業戦略では、これまでとは違う新しい発想が求められていました。そのため、私たちは大きく2つの課題を感じていました。

1つ目は、どうしても発想が「駅ビル中心」に偏りがちで、視野が狭くなってしまうことです。私たちは、街のにぎわいの“中心(太陽)”ではなく“その一部(惑星)”という立場に立ち、より広い視点でアイデアを生み出す必要がありました。そのためには異なる分野からのインプットを増やすことが不可欠です。電通未来曼荼羅は、幅広い情報や多角的な視点を効率的に取り入れられる非常に有効なツールだと感じ、まさに好機だと思いました。

2つ目は、以前のようにJR九州本体からの出向者、つまり部長クラスだけで戦略策定を進めるのが難しくなってきたことです。今回は、子会社に所属し、地域の現場に詳しく営業の中心を担う課長クラスの社員も巻き込んで議論を進めたいと考えていました。こうした多様な立場の人々との意見交換の土台としても、未来曼荼羅は有効に機能するのではないかと考えました。

ビジュアルでの可視化が生み出す「新たな発想」と「共感の力」

――今回は、通常の電通未来曼荼羅のワークショップに加え、グラフィックレコーディングも実施されました。実際に体験した感想をお聞かせください。

森:最初に説明を受けたときは、正直「それをやって何の意味があるのだろう?」と半信半疑でした。しかし、ワークショップの途中でグラフィックを目にしたとき、本当に感動しました。思いや意見が絵や図としてどんどん可視化されていく様子を見て、「これはすごいな」と強く感じました。

三好:私も同様で、話を聞いただけではあまりピンときていませんでした。自分たちのアイデアがその場でどんどん絵になっていくという経験はこれまでなく、実際に目の前でビジュアルが生まれていくのを見ると、想像以上にダイナミックで驚きました。特に、多くの人と意見や思いを共有する場面では、非常に効果的な方法だと実感しました。

岡本静華(電通デジタル):グラフィックレコーディングを提案した理由は、まさにその点にあります。今回のワークショップには、JR九州駅ビルホールディングスだけでなく、九州各地の主要な駅ビルビジネスの営業現場の方々にもご参加いただきました。そうした皆さんがワークショップで生まれたアイデアを各社に持ち帰り、社内に広く浸透させるには、文章よりもビジュアルの方が伝わりやすく、効果が大きいと考えました。

通常の報告書などでは、ワークショップの空気感や議論の内容、どんな悩みが出て、どんなアイデアが生まれたのかを伝えきれません。しかし、グラフィックなら、それらを一目で感じ取ってもらうことができます。

その結果、「自社の取り組みをもっと多くの人に知ってもらうために、ムービーを制作して発信しよう」といった新たな発想にもつながりました。こうした展開が生まれたこと自体、大変意義のある成果だったと思います。

――ワークショップで得られたアウトプットは、どのように生かされましたか?

三好:ワークショップを通じて、参加者全員が「社会の大きな変化を広い視点で捉える」という共通認識を持つことができました。これは、その後の営業戦略具体化に向けた議論、たとえば営業部長会などを進めていくうえでの土台になり、大きな成果だったと感じています。

また、これまで私たちが持ち得ていなかった視点を取り入れ、課題として共有することができたのも重要でした。たとえば「シニアマーケット」については、これまでほとんど意識してこなかったのですが、ワークショップでの議論を通じて「今後は取り組まざるを得ない」と全員の認識が変わりました。そこから「シニア層を意識した施策を盛り込もう」という具体的な方針にもつながりました。難しさはありますが、避けては通れないテーマとして議論できたのは大きな前進です。

私たちが目指す方向性は、経営層だけでなく、日々お客さまと接しているテナントスタッフの方々や、清掃や警備などを担う現場の皆さんにも広く共有し、浸透させていきたいと考えています。そのためには、テキストだけでなく、ひと目で伝わるビジュアルの力が非常に重要だということを改めて強く感じました。

「触媒」としての役割に期待

――今後、電通デジタルにどのようなことを期待されていますか?

森:これからは、従来の発想とは異なる新しいアイデアを生み出すために、どれだけ多くのインプットを得られるかが非常に重要だと考えています。また、日本国内に限らず、グローバルな動きも含めて社会が中期的にどう変化していくかを把握するためにも、今回活用した電通未来曼荼羅やワークショップは非常に有用でした。

ただし、最終的に何を決めて実行していくのかは、やはり私たち自身の役割です。だからこそ電通デジタルには、化学の実験で使われる二酸化マンガンのような「触媒」として存在し続けてほしいと思っています。自分たちがしっかり納得し、実行に移すためのプロセスを後押しする“触媒”となってもらいたいのです。

大木:ありがとうございます。「二酸化マンガン」という例えは、私たちの役割をとても的確に言い表してくださっていると思います。私たちはよく「代走ではなく伴走である」と表現しますが、「触媒」という言葉も、まさに同じ意味合いだと感じています。今回もワークショップに留まらず、その先の体験価値の創造・実践へ向けて、これからも良き「触媒」でありたいと感じています。次へ向けた議論もできていることに感謝したいと思います。

「電通未来曼荼羅2025」資料ダウンロード

PROFILE

プロフィール

岡本 静華

コマース企業の会社設立経営、コマースビジネスのコンサルタントを経て電通デジタルに入社。フルフィルメントでコマースビジネスに関わっていた経験を活かし、事業戦略やマーケティング戦略から、UXに立脚したサービス開発、アプリの機能開発・改善、それらに伴うPoC業務、パートナー企業の開拓、店舗へのサービス導入支援、キャンペーン企画・推進など幅広い領域にPMOとして携わる。

この記事・サービスに関するお問い合わせはこちらから