UX QUESTストラテジックプランナー座談会 電通デジタルのストプラは何を考え、何を目指しているか?

ストプラ(ストラテジックプランナー)は、企業のコミュニケーション戦略立案を担当する職種です。電通デジタルにも多数のストプラが在籍し、DX、UX、CXのプロジェクトで活躍しています。本記事では、電通デジタルの現役ストプラ3人が、キャリア、特長、やりがい、展望について語り合いました。

※ 所属・役職は記事公開当時のものです

-

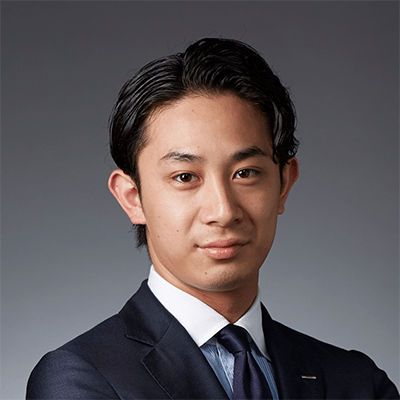

劉亦天

- 電通デジタル

- BIRD部門 ビジネスクリエイション事業部

- CXストラテジーグループ

-

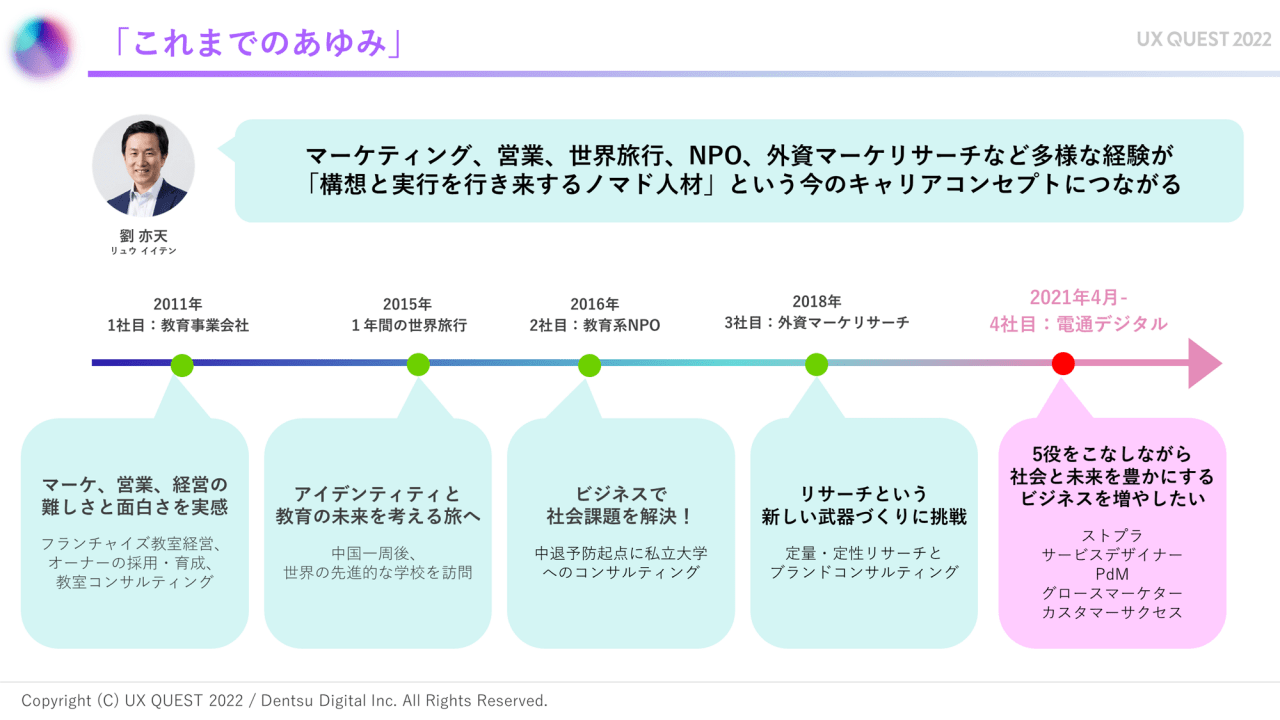

安東 咲

- 電通デジタル

- BIRD部門 クリエイティブプランニング第2事業部

- バリュークリエイショングループ

-

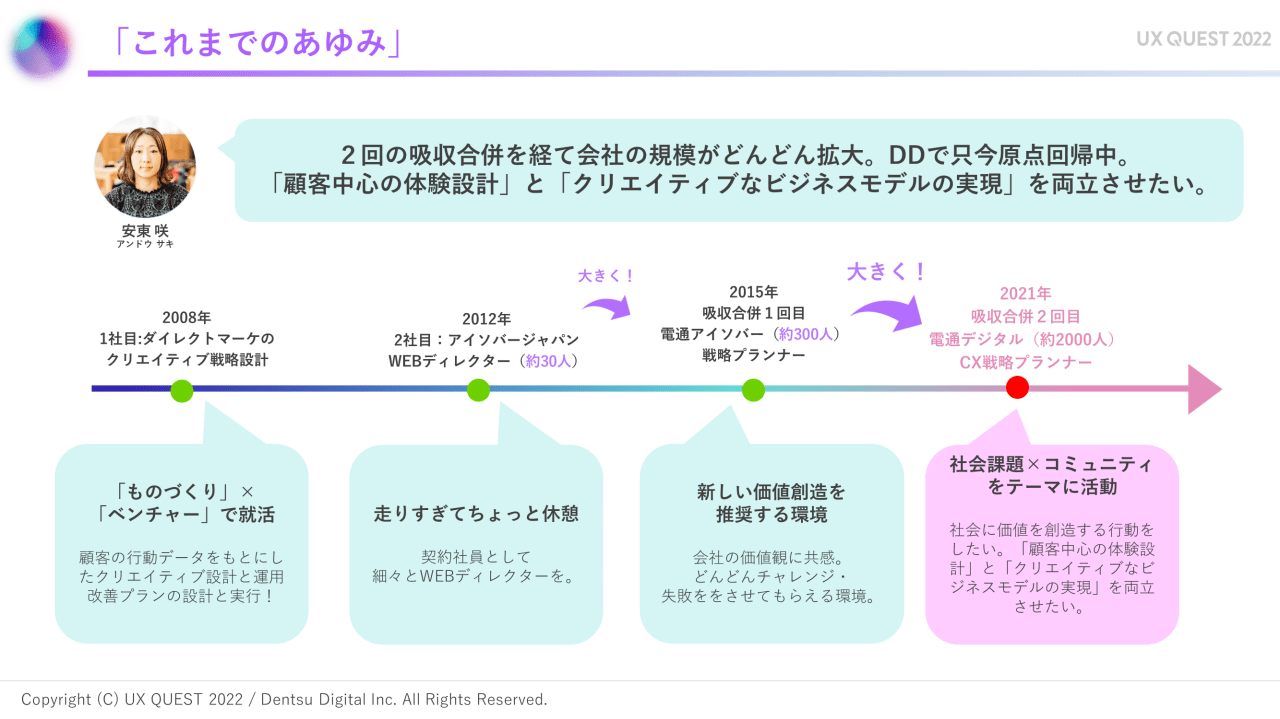

中村 宗一郎

- 電通デジタル

- グローバルビジネス部門 ソリューション事業部

- カスタマーエクスペリエンスグループ

これまでのキャリア 私たちはどのようにしてストプラになったか?

劉 まず、私たち3人がこれまでどういうキャリアを歩んできたのか、簡単に紹介します。

私はいろいろなことをやってきました。マーケティング、営業、世界旅行、NPO、外資系マーケティングリサーチ、これらの多様な経験が現在のキャリアコンセプトを形作っています。

ストプラというと構想・戦略のイメージが強いかもしれませんが、私は戦略だけでなく、戦略が実行されて、生活者に届くところまで、幅広くやっていきたい人間です。構想と実行を行き来するノマド(遊牧民)人材のように活躍できるフィールドがあれば、自分らしく働けるかなと思っています。

現在は、プロジェクトに応じて、ストプラ、サービスデザイナー、プロダクトマネージャー、グロースマーケター、カスタマーサクセスのコンサルタントとして伴走しています。

安東 私は大学では芸術系の学科で、デジタルとは程遠い生活を送っていました。その後、「ものづくり」×「ベンチャー」の軸で就活を始めて、デジタル専業代理店にデザイナーとして入社。途中からWebディレクターに転身し、クリエイティブ戦略設計を担当しました。

前職の電通アイソバー(2021年に電通デジタルに合併)は新しい価値創造をすごく評価してくれる環境でした。当時、戦略プランナーとして働いていましたが、すごく仕事が楽しいと思えるようになりました。

現在、電通デジタルではCX戦略プランナーとして、「顧客中心の体験設計」と「クリエイティブなビジネスモデルの実現」を両立させられるような仕事をしていきたい、と考えながら働いています。社会課題をコミュニティで解決することをテーマにしていますが、会社がバックアップしてくれたり、協力してくれる仲間がたくさんいる環境は、すごく自分に合っています。

中村 私は大学時代、外資系のラグジュアリーブランドでインターンをしたことがきっかけで、「モノが売れる仕掛けを作りたい」と志し、電通に入社しました。

マーケティング部署で戦略設計の基礎を叩き込んだ後、戦略から実装・実現までワンストップで担当したいという思いが強くなり、徐々にプランニングの領域を拡張し、CX設計やデジタル知見を強化してきました。

入社当時から、「グローバルで活躍できるプランナーになりたい」という目標があり、現在はグローバルビジネス部門で、日系企業や外資系企業のグローバルプロジェクトのサポートに従事しています。

UI/UX、CXの設計に携わってきた中で、生活者に「伝わる」から、その先の「関わる」までをデザインする必要性が、特にグローバルでは増していると感じています。そこをデザインする橋渡し役として、グローバルプロジェクトのCX、UI/UX設計を集中的に担当しています。

電通デジタルのストプラって何者?

劉 電通デジタルのストプラにはどのような特長があると思いますか?

中村 戦略から実行まで、ワンストップで担当するところが、電通デジタルならびに電通グループのストプラの特長なのかなと思っています。

従来は、ストプラというと戦略領域だけを担当する職種とイメージされがちでしたが、電通デジタルのストプラは、割とワンテーブル型というか、ストプラもプロジェクトをリードし、クライアントと対峙して前面に立つことが求められているのではないかと、個人的には考えています。

劉 中村さんが「戦略から実行までを担当できるストプラになりたい」と考えた個人的なきっかけはありますか?

中村 自分が描いた戦略がどう世の中に出て、どう生活者が反応するのかを見届けたい、という気持ちが強くありました。戦略を考えただけで終わるのはすごくもったいない。戦略から形になるアウトプットまで、「伝える」から「関わる」まで、全部一貫して手がけてみたい。そう思ったのがきっかけでした。

デジタルということも関係しているかもしれませんが、ふと周りを見ると電通デジタルにはそういう人が多いので、会社としても、ストプラが戦略から実行まで、全部担当することを良しとする環境、文化があるんじゃないかなと思います。

劉 どのようなキャリアを作るか、理想像はありますか?

中村 キャリアのゴールはもちろんあります。先ほどの「グローバルで活躍できるマーケター」という目標と、それを達成するために「仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない 」という心の中のコア。そのゴールに向かってどう進んでいくのか、どうキャリアアップしていくのかは、常に意識しています。

安東 私は中村さんとは逆で、「こうなりたい」が特になく、目標がないままキャリアを築いてきました。ただ、「キャリアを広げたい」「スキルアップしたい」という意識はあって、じゃあどうしていたのかと振り返ると、「何か1個、小さな強みを作る」ということを心がけていました。

電通アイソバー時代、LINEビジネスコネクトの開発プランナーをしていたときに、LINE社が主催するプランニングコンテストに参加して、優勝しました。すると「LINEと言えば安東」という認知が社内に広がって、LINEの案件がバシバシ来るようになりました。

「自分の強み」を軸に、少しずつ領域を広げ、人の協力をいただきながら、T型人材(専門分野を軸に、専門外の分野にも幅広い知見を持つ人材)になっていくという方法が、自分のやり方かなと思っています。

電通デジタルには、さまざまな分野のプロフェッショナルがいて、案件の種類も豊富です。そうした人たちと働きながら、知識やスキルを吸収していけるという点では、キャリアを深めて行くには理想的な環境です。

劉 中村さんはありたき姿へ向かってドライブをかけていく感じですが、安東さんはまず与えられた役割をやってみるタイプですか?

安東 そうですね、とりあえず役割をやってみて、何かやりたいことが見つかれば、自分で軸を変えていくこともあります。現在は、社会課題の解決をテーマとしたソリューションの研究・開発を進めています。社会人になって10年経ち、ようやく自分がこれまで培ってきた「できること」に「やりたいこと」を、掛け合わせられるフェーズになってきたかなと実感しています。

劉 これから伸ばしていきたいところはありますか?

安東 会社が電通アイソバー、そして電通デジタルになって、インサイトの追究や言葉を大事にする文化と出会いました。現在の上司もそうなんですが、生活者の潜在的欲求を洞察する力が優れた人が多い。それはすごく大事なことで、自分にはまだまだ足りていないスキルです。今後ストプラとして成長するために、伸ばすべきポイントはそこだと思っています。

劉 正しいインサイトを見つけるために、お二人が心がけていることは何ですか?

安東 私は一次情報に触れることを大事にしています。例えば、日用品メーカーのプロジェクトを担当するなら、実際に店頭に行って商品を買って、使ってみるとか、お店に30分ぐらいいて、買う人をずっと眺めているとか。

もちろん、さまざまな調査データを分析はしますが、やっぱり実体験をして、生の姿を見ないと、なかなかユーザーに憑依できません。現場に行く、買う、使う、体験する、話を聞くといったことはとても大事です。

中村 同感です。例えば、私も外資系の自動車メーカーのお客様を担当させていただいていたとき、何回もディーラーに足を運びました。サービスの何が良くて、何が良くないか。来ているお客様は何を見て、どのように購入されているか。喜ぶポイントや、ペインポイントは何か。自分の目で見て、体験して、お客様と同じ気持ちになるというのは、インサイトを捉えるためにすごく重要だと思います。

今後やりたいことと、そのための羅針盤

劉 今後やりたいことや、目的地、どうやってそこに向かおうとしているのかをお聞かせください。

安東 今、「サステナブルコミュニティ」という名前のソリューションを構想しています。コミュニティが社会課題解決・価値創造のソリューションになるのではないかと考えています。

海外事例などを見ても、昨今、コミュニティの力で社会課題を解決することの重要性が増しています。

「個人の課題」と「社会の課題」を紐付け、生活者のアクショントリガーが何かを明らかにし、どんな心のトリガーをプッシュすると彼らは動くのか。そのトリガーを捉え、共創・共感・共助し合える場の提供がソリューションになると考えています。また、さまざまなテクノロジーと掛け合わせて、クライアントや行政、社会を巻き込みながら、新しい価値を創造していきたいと考えています。

中村 グローバルでは、各地域によって最適なCXが異なります。何が最適解なのかを導き出すには、世界のあらゆる地域の人とのつながりを作ることが必要だと感じています。仕事をする中で、じっくり知見を増やし、つながりを広げて、最終的にはプランナーとしてグローバルで戦うのが私個人のゴールです。

劉 最後に、お二人にとって、自分を動かす原動力は何ですか?

中村 いろんな人と一緒に仕事をしたい。いろんな知識を身につけたい。格好良く言うと、いろんな景色を見てみたい。そうした欲求が原動力かもしれないですね。あとは、やはりお客様に「中村さんに頼んでよかった」と言っていただけたときが一番うれしいです。

安東 まだ答えがない課題に対し、自分が中心となって人を巻き込み、みんなで模索するときのワクワク感やテンションが好きですね。仲間がいて、ああでもないこうでもないと試行錯誤しながら道なき道をつくっていく時間が、原動力になっているのかなとは思っています。