Z世代の「共感」を的確に刺激し、本質的な価値を伝えるブランディング戦略

味の素株式会社

デジタルネイティブで、従来世代と異なる価値観やライフスタイルを持つとされるZ世代。どうコミュニケーションをとるべきか、悩む企業は多いでしょう。「アミノサイエンス®で、人・社会・地球のWell-beingに貢献する」をパーパスに掲げる味の素株式会社も、同様の悩みを抱えていました。デジタルネイティブ専門チーム「YNGpot.™(ヤングポット)」との取り組みとその成果について、両社の担当者に聞きました。

課題

認知度は高いが「イメージを持っていない」Z世代にアプローチしたい

――Z世代をターゲットとしたブランディングを強化しようと考えた経緯を教えてください。

味の素・油谷氏:当社はテレビCMをはじめ、さまざまなメディアを活用していわゆるファミリー層を中心にマス型のコミュニケーションをとっていました。従来は、家族団らんの時間にテレビを見て、子どももCMに接していたわけですが、近年は様子が変わってきました。“テレビ離れ”という言葉も出てきていますし、10~20代のZ世代は価値観も変わってきているといわれます。今までのやり方だけでは、次の主購買者層となるZ世代とうまくコミュニケーションをとれないのではないかという危機感がありました。

――Z世代から、「味の素社はこういったイメージを持たれているのでは」という仮説はあったのでしょうか?

油谷:明確なデータがあるわけではないのですが、「名前は聞いたことがあって、食品メーカーであることも知っているけれども、特にイメージは持っていないのではないか」というのが、当社の見立てでした。好きでも嫌いでもなく、もしかするとちょっと古臭く、あまりカッコよくないという印象もあるのではないかと思っていました。

加えて現在は、消費に「意味」を求める傾向が強まっています。単に質の高い商品やブランドの信頼性だけでは選ばれなくなってきていますので、若いうちからファンになってもらって、味の素社を身近に感じてもらう必要があると考えました。しかし、Z世代のインサイトに刺さるような効果的なコミュニケーション手法に関する知見があまりなく、どのようにコミュニケーションを取るべきなのかわからないという課題がありました。

デジタルネイティブ専門チーム「YNGpot.」と幅広いケイパビリティを結集

――電通デジタルは味の素様が直面する課題をどう受け止めたのでしょうか?

電通デジタル・横井:電通デジタルでは、Z世代と呼ばれるデジタルネイティブのインサイトや購買行動などのデータを軸に、最新トレンドを踏まえた戦略立案から実装までワンストップで行う「YNGpot.(ヤングポット)」という専門チームを2019年に発足しています。油谷さんがおっしゃったように、Z世代は次の時代を担う世代です。その知見を蓄積してきたYNGpot.を中心に、幅広いケイパビリティを結集することで、課題解決に貢献できると考えました。

――YNGpot.では、味の素様の仮説についてどう感じたのでしょうか?

電通デジタル・山本:そうかもしれないと感じました。Z世代は、自分自身で検討しない商品群に対して好意度が低いという特徴があるからです。

例えば、「車離れ」「保険離れ」についてのご相談もよく受けますが、車も保険もZ世代にとっては自分事ではありません。「食」には関心を持っていますが、あくまでも食べる側としての話です。商品を使いこなして、おいしく健康な料理を作ろうというよりも、コンビニやデリバリーサービスなどで手軽に済ませたいという感覚があると思いました。

Z世代に情報を届けるのに必要な「3つのMust」と「5つのTips」

――そうした認識を踏まえ、どのような提案をしたのでしょうか?

山本:感覚で済ませるのではなく、まずはZ世代のメディア接触の特徴やインサイトを紐解いたうえで、何を伝えるべきかをしっかりと定義すべきだと考えました。

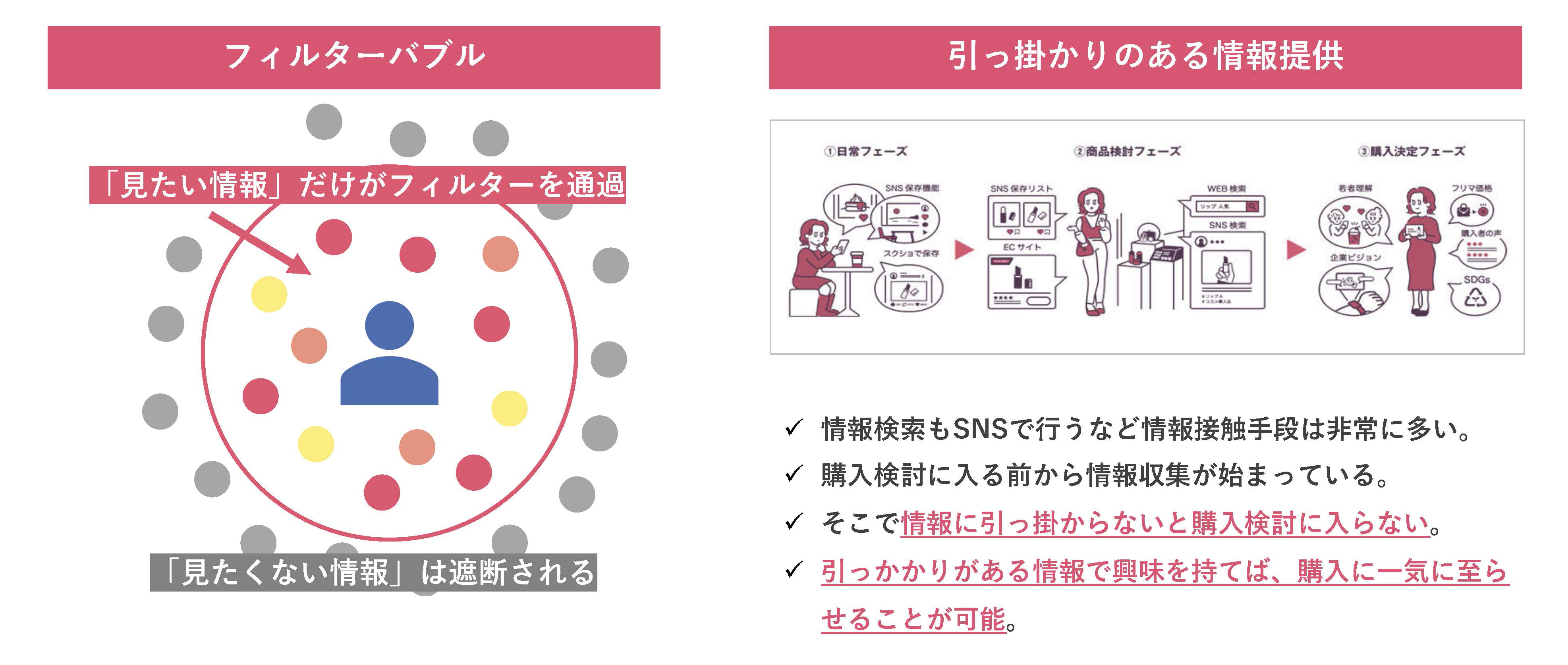

Z世代は、常に大量の情報に触れています。そして複数のSNS、アカウントを趣味嗜好に合わせて使い分けながら、「見たい情報」だけをフィルターにかけて消費しているのです。「見たくない情報」は遮断しますので、Z世代に振り向いてもらうには、まず「引っかかり」を作ることが必要です。

もちろん、「引っかかり」だけではなく、信用がないと振り向いてはくれません。単にインパクトのあるインフルエンサーを起用し、企業目線の言葉を発信しても共感は得られないので、途中離脱を防ぎ、信頼性を高めるポイントを味の素様に提案しました。そのうえで、味の素社に興味を持ってもらうための方程式を「うま味(味の素社の伝統的な価値)×引っかかり」と定義し、企画の骨子をご提案しました。

――提案を受けて、どう感じましたか?

油谷:YNGpot.からいただいた提案は解像度が高く、納得感のあるものでした。Z世代のインサイトを非常に的確に捉え、言語化していると感じました。デジタルネイティブに特化したチームだけあり、Z世代のインサイトにおける真のプロフェッショナルだとわかりましたので、一緒に取り組むことを決めました。

「うま味×引っかかり」の方程式で生み出した価値の再定義

――「うま味×引っかかり」という方程式は、どういう発想から生まれたのでしょうか?

山本:味の素社という企業は広く知られていて、「食の伝統的な大手企業」で料理やスポーツにも力を入れているイメージがついています。ですが、料理やスポーツといった取り組みだけでは、「引っかかり」を生むことはできません。企業の伝統的なイメージを生かしつつ、それを良い意味で裏切ることで、大きな「引っかかり」が生み出せると考えました。

では、味の素社の「伝統」は何かというと、うま味調味料の「味の素®」や和風だしの素の「ほんだし®」といった定番商品が多く、中華合わせ調味料「Cook Do®」のように、料理に使うと簡単に本格的な味が出せるところにあります。「定番・簡単・本格」という矛盾する要素を実現できるのは、「うま味」を生かして栄養課題を解決する企業姿勢にあると思いましたので、「うま味×引っかかり」という方程式をつくりました。

――「コスパ」「タイパ」とよくいわれますが、そこがZ世代の本質ではないということでしょうか?

山本:もちろん効率的なほうがいいわけですが、それが目的ではありません。自分の個性が広がり、成長につながる実感が得たい。そのために頭を軽くする時間をつくりたいから効率的な方法を選ぶわけです。サウナや旅、キャンプがZ世代の人気を集めているのも、頭の中を軽くしたいからです。

食事についても同様です。今は「時短レシピ」「レンジでチンするだけ」など、時間と手間を減らす動きが主流となっていますが、Z世代はそれを望んでいるわけではありません。むしろ、シンプルにおいしいものを楽しく食べたくて、そのために料理を作ることには抵抗がないのです。その思いが「ナチョステーブル」や「ライスペーパー」といった最近の食トレンドにも表れています。

だから、節約が強調されて体験として無味無臭になってしまう「しなきゃいけない料理」ではなく、「触れ合う楽しい時間」「個性を発揮する自分らしい時間」が料理であると、価値を再定義する取り組みを進めましょうと味の素様に提案しました。

――「無味無臭な家事料理」ではなく「うま味のある体験料理」ということですね。この提案はいかがでしたか?

油谷:ただトレンドに乗るのではなく、ターゲットであるZ世代のインサイトをしっかり捉えたうえで導き出されているのがとても良かったですね。「ごはんの周りにある潜在価値に気づいてもらう」という方向性も、最終的にキャッチコピーとなった『ごはんなんて、言い訳で、いいわけで。』も、シンプルながらインパクトのある素晴らしい言葉だと感じました。

確かに、「ごはんにいこう」という呼びかけには「会いたい」「話したい」という気持ちが隠れていますし、そうした人と人との距離を縮めるという新たな価値をZ世代に届けられるのではないかと思いました。最終的に、Webムービーを制作してInstagramやTikTok、YouTubeに展開したほか、ラジオや駅構内などのOOH広告も展開しましたが、企画の骨子がしっかりとしていたので、具体的な施策の検討もしやすく、要望も出しやすかったですね。

2時間のラジオ番組で4500超のハッシュタグ付き投稿

――『ごはんなんて、言い訳で、いいわけで。』は、2024年2月のWeb動画公開を皮切りに、東京・渋谷駅と大阪・なんば駅への屋外広告や、文化放送『レコメン!』とタイアップしたラジオ番組も放送しました。反響はどうだったのでしょうか?

横井:まずWeb動画は、総再生回数約1100万回、総「いいね」数約4万、X(旧Twitter)での投稿数は7900超でした。一定以上の盛り上がりは見えたといってよいかと思います。

Web動画:「大学の講義」篇、「カレー屋」篇、「ひとり暮らし」篇

Xへの投稿は、Z世代に人気の出演者が出ているといった情報にとどまらず、動画のストーリーへの共感や高揚感、幸福感といったポジティブな気持ちが表れているものが多く見られました。屋外広告の前で自撮りをした写真を投稿するものもあり、SNS内だけではない複合的なコミュニケーションが実現できました。ラジオは2時間と限られた時間でしたが、ハッシュタグをつけた投稿数だけでも4500超と、今回のプロジェクト全体で最も大きな反響がありました。

油谷:「ラジオ=Z世代には馴染みのないもの」というイメージがありますが、近年Z世代の聴取者が増加していて、大きな盛り上がりも見せています。その一例として、あるラジオ番組が東京ドームで5万3000人のリスナーを集め、全国のライブビューイングを含めると合計16万人が参加したことが有名になりましたが、熱量の高いファンが集まるというイメージを持っていました。

また、コミュニケーションという点でもテレビよりも距離感が近いので、SNSだけで展開するよりも共感を呼び、話題にしたくなる盛り上がりをつくれるのではないかと思ったのです。

山本:昔は、お茶の間で見るテレビ番組が、翌日の学校での話題になっていたところがありました。今は、そうしたリアルタイム性が、ラジオの生放送やYouTube、Instagramのライブ配信に移ってきています。今回もそうでしたが、視聴しながら「こういうのが好き」みたいな感想をXでシェアして、生放送でそれにリアクションして、といった盛り上がりのループが生まれました。その投稿に味の素社に関するハッシュタグがついていることで、それまで何のイメージもなかったものが、少しずつ変わっていったのではないかと思っています。

――Web動画にほとんど料理シーンがなく、ラジオも音声のみなのに「ごはんの本質的な価値」が伝わって盛り上がりにつながっているのが興味深いですね。

横井:プレ・ポスト調査で、味の素社の好意度が約30%と大幅に上昇したのは、その成果ではないでしょうか。企業イメージも「活力のある」「若者向け」の項目が大きく上昇しています。「ごはんの周りにある潜在価値」に気づきながら、味の素社への新たなイメージが醸成されていったのではと思います。

100年先も愛されるブランドのためのファンづくりを

――今回の電通デジタルの支援に対する評価をお聞かせください。

油谷:一つひとつの分析や施策の設計、クリエイティブまで全てにわたって質が高く、かつYNGpot.のメンバーだけでなく関わってくださったさまざまな方が真摯に向き合ってくださいました。とりわけクリエイティブな部分では、当社のクリエイターも参加して、何度も何度も話し合いながら粘り強く仕上げたことが、成果につながったと考えています。

もう一つ大きかったのは、デジタルのみに閉じることなく、屋外広告などのOOHやラジオ番組などの複合的な展開が素早く、的確にできたことです。「電通デジタル」という社名からは、デジタルしか守備範囲じゃないようにも感じられますが、「ラジオやOOHも同時に展開したい」と少し話しただけで、すぐに電通グループ内の関連部署からご担当者を集めてくれました。そのおかげで、どのメディアでどのように広げていくかといった議論がスピーディに進められました。ラジオやOOHでここまでSNSでの反響があることは、私の経験上でもなかなかないので、組み合わせの設計をうまくやっていただいたおかげだと思っています。

山本:うまくいったのは、味の素様側のZ世代に対する理解度の深さが大きかったと私は思っています。Z世代のコミュニケーション方法の知見がないとおっしゃっていましたが、オリエンテーションの段階でナチョステーブルやライスペーパーといったZ世代周辺の食トレンドを的確に把握されていましたし、何がしたいかという目的も明確でした。

だからこそ提案もしやすかったですし、プロジェクト進行中にもYNGpot.のメンバーの背筋が伸びるようなフィードバックを都度いただいたことが、好結果につながったと考えています。まだまだ味の素社のことをよく知らないZ世代はたくさんいると思いますので、ファンになってもらえるよう、今後もお手伝いをしていきたいですね。

――今後の展開についてはどのようにお考えでしょうか?

油谷:100年先も愛されるブランドづくりをしていくためには、ファンづくりを継続的にしていく必要があります。その意味で、次の主購買層であるZ世代にアプローチした今回のプロジェクトは、非常に意義深かったと考えています。よかったところだけでなく、見直さなければならないところをしっかりと見極めて、さらなるパワーアップをしていかなくてはなりません。そのためのディスカッションを含め、今後も電通デジタルにご支援をいただきたいと思っています。

PROFILE

プロフィール

山本 貴宏

2018年電通デジタル入社。コピーライティングを主軸にCM企画や、マスからデジタルまで幅広く従事。デジタルネイティブ対策チーム YNGpot.を社内に立ち上げ代表を務めるデジタルネイティブなコピーライター。若年世代に対して課題を感じている様々なクライアントと共にアプローチ方法・具体企画案を立案。

横井 勇貴

Web広告代理店でアカウントプランナーとしてキャリアをスタート。オンオフ問わずフルファネルで提案をした総合広告代理店の経験を経て、2023年に電通デジタルに入社。入社後はストラテジックプランナーとして、業種・ブランディング・ダイレクトを問わず幅広く顧客戦略を立案。マーケティング戦略立案/統合メディアプランニングに従事。

この記事・サービスに関するお問い合わせはこちらから

![Z世代に情報を信じてもらための「5つのTips]](/sites/default/files/kc-case/2025-12/0924-ajinomoto-03.jpg)